Ein phantastisches Szenario wird in „Counterpart“ zum Ausgangspunkt für einen kongenialen Thriller, der die Atmosphäre des Kalten Kriegs heraufbeschwört.

Howard Silk ist das, was man einen loyalen Mitarbeiter nennt. Seit knapp drei Jahrzehnten erfüllt er gewissenhaft seine Aufgaben für eine internationale Organisation mit Sitz in Berlin. In dem riesigen Gebäudekomplex, der seine Dienststelle beherbergt, sitzt Howard, nachdem er diverse Sicherheitschecks durchlaufen hat, in einem kargen Raum einem ihm unbekannten Mann – „Interface“ lautet seine Stellenbeschreibung – gegenüber, mit dem er eine Art codierter Fragenliste abarbeitet. Was er genau da tut, ist Howard Silk selbst nach so langer Zeit nicht klar, denn seine Stellung in der Hierarchie der ebenso großen wie mysteriösen Organisation ist zu minder, um tiefen Einblick in die geheimnisumwitterten Vorgänge zu erhalten. Diese zermürbende Routine wurde brutal aufgebrochen, als seine Frau Emily einige Wochen zuvor von einem Auto überfahren wurde und seitdem im Koma liegt. Ungeachtet dieses Schicksalsschlags geht er weiterhin seiner Arbeit nach. Doch Howard Silks Welt gerät vollends aus den Fugen, als er für eine spezielle Aufgabe hinzugezogen wird – und sich unversehens seinem Doppelgänger gegenübersieht. Dabei wird ihm endlich auch der Zweck der Organisation erklärt: Die überwacht nämlich das Portal zu einer Parallelwelt, die zur Zeit des Kalten Kriegs durch ein Experiment von DDR-Wissenschaftlern entstanden ist. Diese Welt – zumeist als die „andere Seite“ apostrophiert – ist jedoch nicht nur eine bloße Kopie, sondern hat ein reges Eigenleben entwickelt, das sich von der „eigentlichen“ Welt unterscheidet. Dabei hat jeder Mensch einen äußerlich völlig identischen Widerpart, mit dem man zudem auch Erinnerungen aus der Kindheit teilt, der jedoch charakterlich ganz anders strukturiert sein kann. Es braucht zunächst ein gewisses Maß an „suspension of disbelief“, um diesen abenteuerlichen Ausgangspunkt zu akzeptieren und narrative Logik einmal hintanzustellen. Das lohnt sich, denn Counterpart erweist sich sehr bald als höchst stimmige Angelegenheit, deren dichter, bedrückender Atmosphäre man sich nur mehr schwer entziehen kann.

Wie in einem Crashkurs muss Howard Silk innerhalb kurzer Zeit erfahren, womit er sein ganzes Leben eigentlich beschäftigt war. Denn der Sitz seiner Organisation ist vor allem ein Übergang, auf dem ein zwar streng reglementierter, aber dennoch ziemlicher reger Grenzverkehr zwischen den Welten stattfindet – dass man zugleich versucht, die Existenz der jeweils anderen Welt geheim zu halten, zählt zu jenen Ambiguitäten, die für permanente Verunsicherung sorgen. Howards anderes „Ich“, der zu den handverlesenen Personen gehört, denen der Übertritt erlaubt ist, hat sich nun in eigener Mission aufgemacht, mit der Organisation Kontakt aufgenommen und ultimativ gefordert, mit dem „richtigen“ Howard“ konfrontiert zu werden – womit er gegen so ziemlich alle Regeln, die zwischen den Welten herrschen, verstößt. Grund für diese Maßnahme ist eine sich abzeichnende Verschwörung großen Ausmaßes auf der anderen Seite, die bereits einige Menschen das Leben gekostet hat und beide Welten existenziell bedrohen könnte.

Wie in einem Crashkurs muss Howard Silk innerhalb kurzer Zeit erfahren, womit er sein ganzes Leben eigentlich beschäftigt war. Denn der Sitz seiner Organisation ist vor allem ein Übergang, auf dem ein zwar streng reglementierter, aber dennoch ziemlicher reger Grenzverkehr zwischen den Welten stattfindet – dass man zugleich versucht, die Existenz der jeweils anderen Welt geheim zu halten, zählt zu jenen Ambiguitäten, die für permanente Verunsicherung sorgen. Howards anderes „Ich“, der zu den handverlesenen Personen gehört, denen der Übertritt erlaubt ist, hat sich nun in eigener Mission aufgemacht, mit der Organisation Kontakt aufgenommen und ultimativ gefordert, mit dem „richtigen“ Howard“ konfrontiert zu werden – womit er gegen so ziemlich alle Regeln, die zwischen den Welten herrschen, verstößt. Grund für diese Maßnahme ist eine sich abzeichnende Verschwörung großen Ausmaßes auf der anderen Seite, die bereits einige Menschen das Leben gekostet hat und beide Welten existenziell bedrohen könnte.

Kalte Krieger im Spiegelkabinett

Das alles hört sich nach einem jener Topoi an, die zum Standardrepertoire phantastischer Zukunftsvisionen gehören. Doch Counterpart setzt bald einen gänzlich anderen Schwerpunkt. Denn im Kontrast zu ihrer phantastischen Anmutung weist die Geschichte eine größere Nähe zu stilbildenden Agenten- und Spionagethrillern, die die Ära des Kalten Kriegs thematisieren, auf als zum Sci-Fi-Genre.

Das beginnt zunächst ganz handfest mit jenem Bild, das vom Hauptschauplatz Berlin – die Innenansichten der diversen Wohnungen, Hotels und Büros erscheinen von einigen technischen Accessoires abgesehen überhaupt ein wenig zeitlos – gezeichnet wird. Obwohl Counterpart ja in der Gegenwart angesiedelt ist, erinnert dieses Berlin in seiner grauen, von hartem Licht noch betonter Tristesse mehr an jenes, durch das sich der von Richard Burton gespielte Agent Alec Leamas in The Spy Who Came In from the Cold schlagen muss. Gleich dem Klassiker des Genres aus dem Jahr 1965, der auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von John le Carré basiert, sehen sich die Protagonisten nämlich einem zusehends undurchschaubaren Geflecht aus Verrat, Doppelspiel und fintenreichen Manövern gegenüber. Man weiß eigentlich nie, wem man vertrauen kann, und dieser Argwohn erstreckt sich nicht nur auf einzelne Personen – ganz gleich, wie gut man diese zu kennen glaubt –, sondern auch auf besagte Organisation – und zwar auf beiden Seiten, wo interne Fraktionskämpfe die Frontlinien zusätzlich diffus erscheinen lassen. Diese von Misstrauen und ständiger Anspannung geprägte Atmosphäre, in der Zusammenarbeit immer nur in zeitlich begrenzten Allianzen mit stetig wechselnden Bündnispartnern möglich scheint, wird zum konstituierenden Element von Counterpart. Verstärkt wird dies noch durch die auftauchende Frage nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns – übrigens eine weitere Parallele zu le Carrés Romanen. Den Beteiligten wird nach und nach vor Augen geführt, dass sie nicht im Dienst einer vermeintlich gerechten Sache stehen, sondern als Figuren in einem Spiel eingesetzt – und bei Bedarf geopfert – werden, dessen Sinn ihnen verschlossen bleibt und dessen Regeln offenbar permanent geändert werden können.

Ähnlich wie Geheimdienste in diversen populärkulturellen Arbeiten haben sich auch die beiden Organisationen in Counterpart bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt. Vermeintlich ideologische Gegensätze, auf die man sich im Kalten Krieg gern berufen hat, sind hier nicht mehr vorhanden, die Gegensätze und Feindseligkeiten beruhen vielmehr auf einer diffusen Verschwörungstheorie über den Ausbruch einer Grippe-Pandemie, die auf der anderen Seite vor zwanzig Jahren hunderte Millionen Opfer gefordert hatte. Dass die Inszenierung wiederholt mittels kleiner Andeutungen insinuiert, die andere Seite wäre zumindest ein System, dass seine Bürger bis ins Privatleben hinein gängelt, ruft dennoch ziemlich effektiv die Cold-War-Atmosphäre hervor.

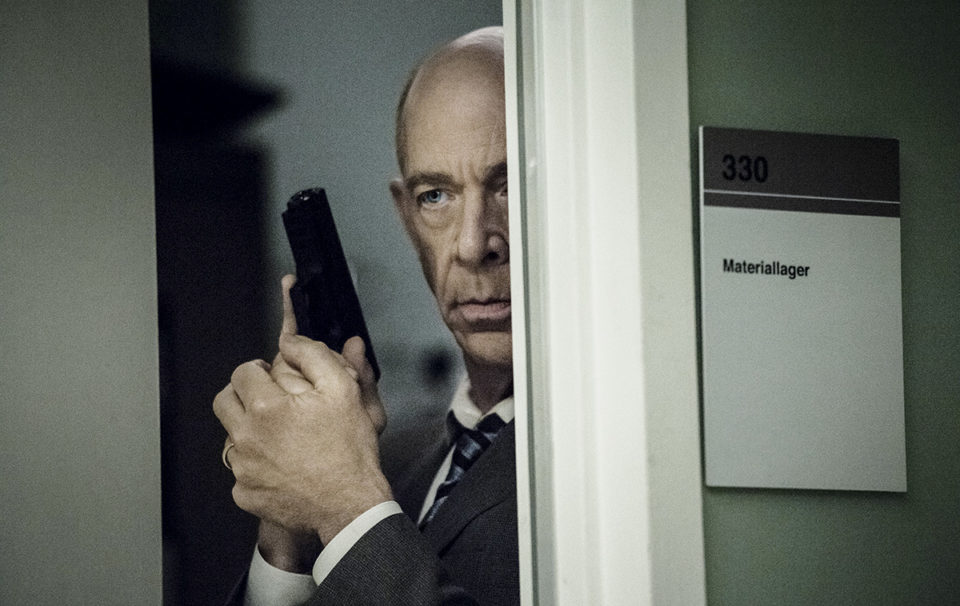

Die kongeniale Reminiszenz an den Agentenfilm klassischen Zuschnitts wird in der Serie um eine Komponente erweitert, die dem Sci-Fi-Charakter geschuldet ist. Das phantastische Szenario mit einer Kopie der Welt samt dem titelgebenden „Counterpart“ jedes darin lebenden Individuums konfrontiert die Protagonisten immer wieder mit der Frage nach anderen Lebensverläufen, nach Abzweigungen, die man selbst vielleicht verpasst hat. Howard Silk betont zwar mehrfach, dass er und sein „Gegenstück“ von der anderen Seite doch die gleichen Gene hätten – muss jedoch verblüfft den gänzlich anderen Charakter seines Doubles feststellen. J. K. Simmons changiert in dieser Doppelrolle ungemein nuanciert zwischen deren Gemeinsamkeiten und Dualitäten: Während Howard, der kleine Angestellte, anfangs jenem Typus entspricht, der sich herumschubsen lässt, macht der andere Howard, ein mit allen Wassern gewaschener, im Feld operierender Agent, schon durch die Modulation seiner Stimme deutlich, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Allein wie Simmons den Rollentausch, den die beiden Howards vornehmen müssen, zu meistern versteht, macht Counterpart sehenswert.

Der Rollentausch verdeutlicht auch, warum einer der an diesem Agenten-Spiel Beteiligten anmerkt, die Welt sei kein schöner Ort. Die Miniserie Der gleiche Himmel, im geteilten Berlin der siebziger Jahre angesiedelt, die sich mit von der Stasi eingeschleusten „Romeo-Agenten“ befasst, postuliert im Titel zumindest diese Gemeinsamkeit von Bundesrepublik und DDR. Ein versöhnlicher Ansatz, den in Counterpart ein Agent, der beide Seiten ausführlich kennt, so gar nicht mehr konzedieren mag: „Nach zehn Jahren hier und dreißig Jahren zuhause, wissen Sie, was ich da weiß – es gibt keine zwei Seiten, wir kommen alle in dieselbe Hölle.“