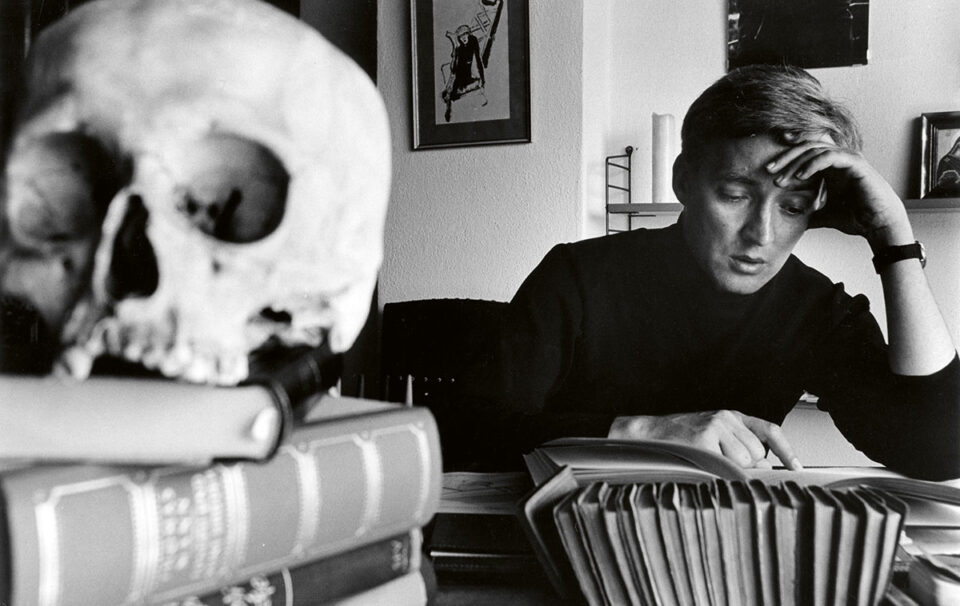

Zum 100. Geburtstag des Ausnahmedarstellers Oskar Werner

Bis heute ist Oskar Werner der letzte deutschsprachige Schauspieler, der in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für den Oscar nominiert wurde. Mit dem Bordarzt in Stanley Kramers Literatur-Adaption Ship of Fools (Das Narrenschiff) schrieb er 1965 Filmgeschichte. Seine Sterbeszene, in welcher er in Eigenregie einen Myokardinfarkt mit allen klinischen Symptomen spielte, obwohl im Drehbuch nur die einfache Anweisung „vom Stuhl kippen“ stand, veranlassten Marlon Brando und Spencer Tracy, ihn als „besten Schauspieler überhaupt“ zu bezeichnen. Doch diese im Wortsinn herzergreifende Performance in dem grandiosen Schauspielerfilm, wo er als Primus inter Pares an der Seite von Simone Signoret, Vivienne Leigh, Lee Marvin, José Ferrer, George Segal, Michael Dunn und Heinz Rühmann agierte, macht allein sein Faszinosum nicht aus: Es ist der unvergleichliche Klang seiner Stimme, die sogar das Vorlesen aus dem Telefonbuch zu einem Ereignis machen würde, gepaart mit einem geradezu bestrickenden Charme und einem bei aller Sensibilität stets entschlossenen Auftreten.

Ausnahmeschauspieler

Oskar Werner hatte im internationalen Film und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, das, was man einst nur Herrschern nachsagte: Charisma. Königlich war sein Spiel, doch auch im Privatleben waren ihm der „Adel des Geistes“ und die „Qualität des Gefühls“ wichtig. Sein Credo „Zwei Luxusartikel habe ich mir immer geleistet: Zeit und Charakter“ hatte er so verinnerlicht, dass er unbeirrbar seinen Weg ging – sogar bis in den eigenen Untergang. Kein anderer Schauspieler weltweit lehnte derart viel Rollen aus „Verrat am künstlerischen Geschmack“ ab. Die Zahl von 300 ist verbürgt, darunter befinden sich allein 80 lukrative Hollywood-Angebote in seiner Glanzzeit 1965 bis 1969. „Der Unbestechliche“, der am 13. November 1922 in Wien-Gumpendorf als Oskar Josef Bschließmayer in einfachen Verhältnissen geboren wurde, benötigte nur sieben Stunden Schauspielunterricht bei Helmuth Krauss, um mit 18 Jahren das jüngste Burgtheater-Mitglied aller Zeiten zu werden.

Doch der Theatergott, der wie kein anderer Don Carlos (1955 an der „Burg“) oder Hamlet und den Prinzen von Homburg (beide 1953 an den Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main) zu geben verstand und beim Publikum Begeisterungsstürme entfachte, avancierte schnell zum Filmstar. Wenn man von den drei Auftritten als Teenager-Kleindarsteller in Geld fällt vom Himmel (1938), Hotel Sacher und Leinen aus Irland (beide 1939) absieht, hat er in „nur“ 19 Kinofilmen sowie drei Fernsehproduktionen (1958: Ein gewisser Judas, wo er als Erasmus Nothnagel sogar Regie führte; 1964: Torquato Tasso, 1975: Columbo: Playback) mitgewirkt. Doch fast alle von ihnen haben längst Klassikerstatus.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in unserer Printausgabe 11/22

Bereits Der Engel mit der Posaune (1948), wurde nicht nur in Österreich zu einem kommerziellen wie künstlerischen Erfolg. Schon sein allererster Auftritt, wenn Günter Anders’ Kamera an jedem einzelnen Mitglied der Wiener Klavierbauer-Familie Alt (in Gestalt von Paula Wessely, Attila Hörbiger, Hans Holt und Co.) vorbeifährt, die andächtig dem Spiel der jungen Maria Schell am Flügel lauscht, hat es in sich: Oskar Werner fläzt sich recht gelangweilt auf seinem Stuhl und hat den Blick in einer unvergleichlichen Mischung aus innerem Prostest und zarter Verträumtheit nach oben gerichtet. Dazu passt, was der 2014 verstorbene Oscar-Preisträger Maximilian Schell (Bester Hauptdarsteller1962 für Judgment at Nuremberg) dem Verfasser dieser Zeilen erzählte: „In dieser Sequenz sieht man schon die Besonderheit von Oskar Werner. Wir waren damals drei Rebellen: Klaus Kinski, Oskar Werner und ich. Und ich war noch der Harmloseste von den dreien …“

Nachdem Oskar Werner für das Remake The Angel with the Trumpet (1950) mit Maria Schell nach England reiste, zog dies die fristlose Kündigung des Burgtheaters nach sich. Im Nachhinein war dies der Beginn einer Weltkarriere im Kino: Als er bei 20th Century Fox einen Sieben-Jahres-Vertrag unterzeichnete, schwärmte Studioboss Darryl F. Zanuck von ihm: „Da kommt ein Mann von der Donau, der stellt unsere ganze Garde in den Schatten!“ In der Tat: Decision Before Dawn (Entscheidung vor Morgengrauen, 1951) von dem aus der Ukraine stammenden Meisterregisseur Anatole Litvak nach George Howes Roman „Call It Treason“ zählt zu den wenigen Hollywood-Film mit deutlich neorealistischen Einflüssen. Gedreht im zerbombten Nachkriegsdeutschland an Originalschauplätzen wie München, Nürnberg, Würzburg, Rothenburg ob der Tauber und Mannheim ging der damals 28-jährige Oskar Werner, der gut zehn Jahre jünger aussah, physisch wie psychisch an seine Grenzen. Er ließ sich auch bei Action-Szenen nicht doubeln. An sich sollte der überzeugte Pazifist, der sich in den letzten Kriegsmonaten „fahnenflüchtig“ mit seiner ersten Frau, der Burg-Aktrice Elisabeth Kallina, und der gemeinsamen Tochter Eleonore im Wienerwald versteckte, bereits als „ehrbarer Verräter“ für den Oscar nominiert werden, doch kurz nach dem Krieg sah die seinerzeit erzkonservative Academy davon ab, deutschsprachige Künstler offiziell zu würdigen.

Kein Geringerer als Stanley Kubrick war noch Jahre später voll des Lobes für seine schauspielerische Leistung: „Ich beeile mich hinzuzufügen, dass ich ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit bin – und dass Entscheidung vor Morgengrauen der am meisten unterschätzte Film aller Zeiten sein muss. Ich habe ihn fünf Mal gesehen, und die Subtilität, der Geschmack und die Intelligenz Ihrer Darbietung sind bei jeder Sichtung auffälliger.“ „En passant“ bot er ihm dann im Jahr 1968 die Titelrolle in seinem monumentalen „Napoleon“-Projekt an. In Nebenrollen um ihn herum drapiert waren Audrey Hepburn, Vanessa Redgrave, Richard Burton, Peter O’Toole, Peter Ustinov, Alec Guinness und Jean-Paul Belmondo vorgesehen. Diesen Part hätte der wählerische Oskar Werner, der seinen seit 1946 auch im Pass stehenden Künstlernamen nicht aus Bewunderung für seinen väterlichen Freund Werner Krauß angenommenen hatte, sondern weil „Werner“ wienerisch ausgesprochenen eben wie „Weaner“ (also „Wiener“) klingt, gern angenommen. Als Sergei Bondartschuks handwerklich ausgezeichnet gemachtes Historienepos Waterloo (1970, mit Rod Steiger als Napoleon) selbiges an den Kinokassen erlebte, drehte MGM Stanley Kubrick allerdings den Geldhahn zu …

Egozentriker

Der belesene Blondschopf war schon immer sehr eigen: Als Otto Premingers Der Mann, der Hitler hinterging nicht zustande kam, kehrte er Hollywood vorerst den Rücken. Nach seinem hinreißenden Mozart (1955) verkörperte er „das andere Deutschland“ erneut eindrucksvoll in einem österreichischen Film: In G.W. Pabsts bedrückendem Drama über die finalen Tage im Führer-Bunker Der letzte Akt (1955) versucht er in der fiktiven Rolle als Ritterkreuzträger Hauptmann Wüst, den größenwahnsinnigen Adolf Hitler (kongenial dargestellt von Albin Skoda) davon abzubringen, die mit der Schutz suchenden Zivilbevölkerung überfüllten Berliner U-Bahn-Tunnel wegen der heranrückenden Russen zu überfluten. Brando ließ sich Werners Sterbeszene mit dem Satz „Sag nie wieder ‚Jawohl‘, denn damit hat der ganze Mist angefangen!“ zur Vorbereitung für seine Rolle des Christian Diestl (an sich war auch dafür zuerst Oskar Werner vorgesehen, musste aber aufgrund von Theaterverpflichtungen passen) in Edward Dmytryks Kriegsdrama The Young Lions (Die jungen Löwen, 1958) angeblich 24 Mal hintereinander vorführen!

Nachdem ihn François Truffaut in Max Ophüls’ Lola Montez (1955) in der Rolle eines Studenten gesehen hatte, engagierte er seinen „Bruder im Geiste“ für den Nouvelle-Vague-Meilenstein Jules et Jim (1962). In der Reflexion über eine „reine Liebe zu dritt“ mit den Ko-Partnern Jeanne Moreau und Henri Serre ist der „Teixl“, wie ihn seine Kinder Noni und Felix Florian nannten, eine Art duldsame Jesus-Figur. Vor allem die Frauenwelt Europas war von ihm entzückt. Und auch Hollywood erinnerte sich an seinen einstigen Import. Ship of Fools, einer der wenigen Filme der Traumfabrik übrigens, der bis heute auch in den ehemaligen Ostblock-Staaten geradezu Kult-Status genießt, wurde dann zu seinem größten Erfolg. 1966 gewann er für den zwischen Melancholie und Rage befindlichen Dr. Wilhelm Schumann, den er als „philosophisches Auge des Lebens“ bezeichnete, den New York Critics Circle Award und den französischen Étoile de Cristal, wurde zudem für den Oscar und Golden Globe nominiert. Diesen gewann er dann im selben Jahr für den fanatischen, jüdischen DDR-Abwehrchef Fiedler in Martin Ritts beklemmend realistischem Spionage-Drama The Spy Who Came In from the Cold (Der Spion, der aus der Kälte kam, 1965).

Im Zuge der erneuten Zusammenarbeit mit François Truffaut bei der dystopischen Ray-Bradbury-Adaption Fahrenheit 451 (1966), wo er in einer nahen Zukunft als Feuerwehrmann Montag nicht mehr Brände löschen, sondern Bücher verbrennen muss, bis er selbst anfängt zu lesen und sich dadurch zum Rebellen gegen den Staat wandelt, kam es zum Krach zwischen den „Blutsbrüdern“. Oskar Werner, der das Dritte Reich hautnah erlebt und erlitten hatte, fand die Bücherverbrennungsszenen zu „kunstgewerblich“ inszeniert. Der Regisseur rächte sich und denunzierte seinen Hauptdarsteller in seinem Drehtagebuch für „Cahiers du cinéma“. Dennoch kam es in den siebziger Jahren zu einer Versöhnung in Paris zwischen den beiden Streithähnen, wie mir Oskar Werners große Liebe, die Schauspielerkollegin Antje Weisgerber (1922–2004) berichten konnte. Es war noch ein gemeinsamer dritter Film geplant. Der frühe Tod der beiden verhinderte dies. François Truffaut starb am 21. Oktober 1984, Oskar Werner nur zwei Tage darauf kurz vor einer Rezitationstournee, die ihn von Marburg an der Lahn durch ganz Deutschland führen sollte.

Nach der geradezu visionären Vatikan-Geschichte In the Shoes of the Fisherman mit den drei größten Hamlets des letzten Jahrhunderts – John Gielgud, Laurence Olivier und Oskar Werner – in einem Film plus Anthony Quinn als erstem russischen Papst und dem von Gerry Fisher wundervoll fotografiertem Melodram Interlude (Zwischenspiel, 1968), wo sich der Musikliebhaber mit dem absoluten Gehör als Dirigent Stefan Zelter, in den sich eine junge Journalistin (Barbara Ferris) verliebt, so richtig austoben konnte, drehte der alkoholkranke Ausnahmedarsteller nur noch einmal fürs Kino: Für Stuart Rosenbergs bewegendes All-Star-Movie Voyage of the Damned (Reise der Verdammten, 1976) über die historisch verbürgte Irrfahrt von 937 Juden auf dem Passagierschiff St. Louis kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs erhielt er als resignierter Professor Egon Kreisler seine dritte Golden-Globe-Nominierung.

Fast alle Größen der Filmbranche wollten noch mit ihm drehen – darunter Alfred Hitchcock, Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Sydney Pollack, Rainer Werner Fassbinder, Peter Zadek und sein enger Freund Stanley Kramer, doch Oskar Werner missfielen zumeist die Drehbücher, die er selbst komplett umschreiben wollte. Wer kann ihm nach dem Ableben von Marlon Brando und Peter O’Toole heutzutage schauspielerisch das Wasser reichen? „Wer trägt die Fackel weiter?“, wie es in einem von Klausjürgen Wussow, der mit ihm 1953 als Horatio in „Hamlet“ in Frankfurt am Main auf der Bühne stand, zu seinem Tod verfassten Gedicht heißt: Matthias Schweighöfer? Der ist zu albern. Lars Eidinger? Ihm fehlt die Souveränität. Oscar Isaac? Sehr talentiert, aber ein gänzlich anderer Typ. Anthony Hopkins? Vielleicht, aber er ist schon sehr alt.

„Oskar Werner war auch ein ungemein intelligenter Schauspieler, der Shakespeare selbst ins Deutsche übersetzte und das letzte Wort Hamlets bei ‚Der Rest ist Schweigen‘ nicht aussprach“, so Klausjürgen Wussow. Lebensabschnittsgefährtin Antje Weisgerber sagte über den Kinder- und Hundefreund: „Er war kein Egoist, sondern der größte Egozentriker, den ich kannte. Denn er bezog das ganze Leid der Welt auf sich.“ Er hätte „wirklich ein goldenes Herz“ gehabt. Sein Sohn Felix Florian Werner weiß: „Er spürte als Künstler eine große Verantwortung für sein Publikum.“ Zu seinem 100. Geburtstag würdigt man Oskar Werner, der von Größen wie Jack Nicholson, Quentin Tarantino, Christoph Walz und Iris Berben immer noch leidenschaftlich verehrt wird, nicht nur in Wien, wo seit März eine große Ausstellung im Metro-Kulturhaus läuft. Auch in Deutschland, seiner Wahlheimat Liechtenstein, Frankreich und den USA finden Gedenkveranstaltungen statt. „Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze“: Im Fall von Oskar Werner Superstar macht sie eine Ausnahme.