Die Evolution der Zombiefilme als Creature Features und Sinnbilder. Eine Filmbuch-Neuerscheinung von Sassan Niasseri widmet sich einem Sonderfall des Horrorkinos: dem Untotenfilm, Abteilung Zombie.

Die heutige Genre-Diversität lässt keinen Platz mehr für „Schmuddel-Images“, wie sie dem Zombie-Kino vielleicht noch immer anhaften; mit dem „Zombie Survival Guide“ von Max Brooks, Publikumserfolgen wie World War Z (2013, Marc Forster, mit Brad Pitt), Zombieland (2009, Ruben Fleischer), und der erfolgreichen Zombie-Invasion in TV und Streaming – The Walking Dead (2010–2022, Frank Darabont), das erste Zombie-Epos mit ausgedehnten Handlungssträngen, und Z Nation (2014–2018) erweitert sich seine Anhängerschaft, zu denken auch an Matthias Schweighöfers Army of Thieves (2021), dem Prequel zu Army of the Dead (2021, Zack Snyder). Sowohl apokalyptisch wie auch humoristisch, integriert und Pop-konform, ist das Zombie-Phänomen angekommen.

Rituale – Voodoo-Kult

Seine Anfänge sahen anders aus: I Walked with a Zombie (USA 1943; R: Jacques Tourneur) entstand im Rahmen des vom legendären Kreativproduzenten Val Lewton für das Studio RKO hergestellten Horrorfilm-Zyklus. Eine junge Krankenschwester nimmt eine Stelle als Pflegerin auf einer westindischen Insel an. Nach und nach entdeckt sie, dass ihre apathische Patientin das Opfer eines Voodoo-Kultes geworden ist. Zu spüren ist die intensive, somnambule Wirkung der Rituale der Voodoo-Priester auf die Einheimischen. Ein alptraumhaftes Klima erfüllt den Film, geisterhafte Motive, stilbildend für das Genre – gewissermaßen ein „Painting with Light“-Meisterstück an Eleganz.

Die Klima des Films verströmt Morbidität, die Personen in der Kolonialatmosphäre scheinen im Vergangenen zu verharren, untergangs- und todesverliebt. „Horror entsteht bei Tourneur niemals durch Spielerei mit Gefahr, Furcht, Schock“, so Norbert Grob, „eher durch Andeutungen auf eine parallele Welt, die zutiefst einwirkt auf die Ereignisse des Alltags.“ Wolf-Eckart Bühler schrieb in der „Filmkritik“: „Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß er [Jacques Tourneur, der Regisseur u.a. von Out of the Past und Cat People] alle seine Filme für die Toten gemacht hat.“

Den vollständigen Artikel lesen Sie in unserer Printausgabe 02/23

Die Macht der Toten

Jacques Tourneur: „Ich verabscheue den Terminus ‚Horrorfilm‘. Was ich gemacht habe, das sind Filme über das Übernatürliche. Und ich habe sie gemacht, weil ich an ihre Existenz glaube. Ich glaube an die Macht der Toten … Ich weiß auch, daß es andere Welten als die unsrige gibt.“ Ein Projekt Tourneurs sollte vom Krieg zwischen den Lebenden und den Toten handeln. (Drehbuch: „Whispers in a Distant Corridor“)

„Es ist Tourneurs zärtliche, anspielungsreiche Regie, welche die unheimliche Reise der Angst mit Voodoo-Trommeln, schimmerndem Mondlicht, schlafwandelnden Damen in wehendem Weiß und düsteren, stillschweigenden, untoten Wachen zu schierer Magie macht.“ (Tom Milne, 1998) „Der Zombie ist hier kein gefräßiges Ungeheuer, sondern die geheimnisvolle Zone zwischen Geisteszuständen, der hilflose Schlafwandler, der nicht blutet, wenn er vom Säbel eines Voodoo-Priesters durchbohrt wird, der riesige Wächter, der mit leerem Blick über ein Labyrinth aus Zuckerrohr hinwegstarrt.“ (Fernando F. Croce).

Bestimmungen

Die Definitionen ethno- und kulturanthropologisch, zwischen religiösen Riten und Aberglauben, Totenkult und Geistersehen, sind vielfältig: Als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar verstorben und wieder zum Leben erweckt worden ist und ähnlich einem Untoten oder Wiedergänger als ein seiner Seele beraubtes, willenloses Wesen umherwandert.

Die unheimliche Figur sowie ihr Name „Zombie“ zogen in die Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten ein, während Haiti von 1915 bis 1934 unter US-amerikanischer Besatzung stand. Für die ethnologische Erforschung von Zombies hat als Erster der französische Ethnologe und Schriftsteller Michel Leiris gesorgt. Nach seiner Definition von 1929 sind Zombies Individuen, die man künstlich in einen Scheintodzustand versetzt, beerdigt, dann wieder ausgegraben und geweckt hat und die infolgedessen folgsam wie Lasttiere sind, da sie ja gutgläubig annehmen müssen, dass sie tot sind.

Der erste Film, in dem die Figur des Zombies als solche ausdrücklich auftauchte, war Victor Halperins The White Zombie von 1932 mit Bela Lugosi in der Hauptrolle, in dem die Darstellung der wandelnden Untoten noch sehr dem Voodoo-Glauben entspricht.Zombies sind hier noch keine blutrünstigen Monster wie in späteren Filmen, sondern dumpf-gehorsame, ihrem Herren willenlos ausgelieferte Sklaven eines Manipulators und Hexenmeisters, dessen stechender Blick die toten Augen der Zombies beherrscht. Die PoV-Perspektive unterstreicht die hypnotische Blickmacht in einem Film, der in Momenten puren Surrealismus vermittelt.

George A. Romero: Pionier und Zombie-Meister

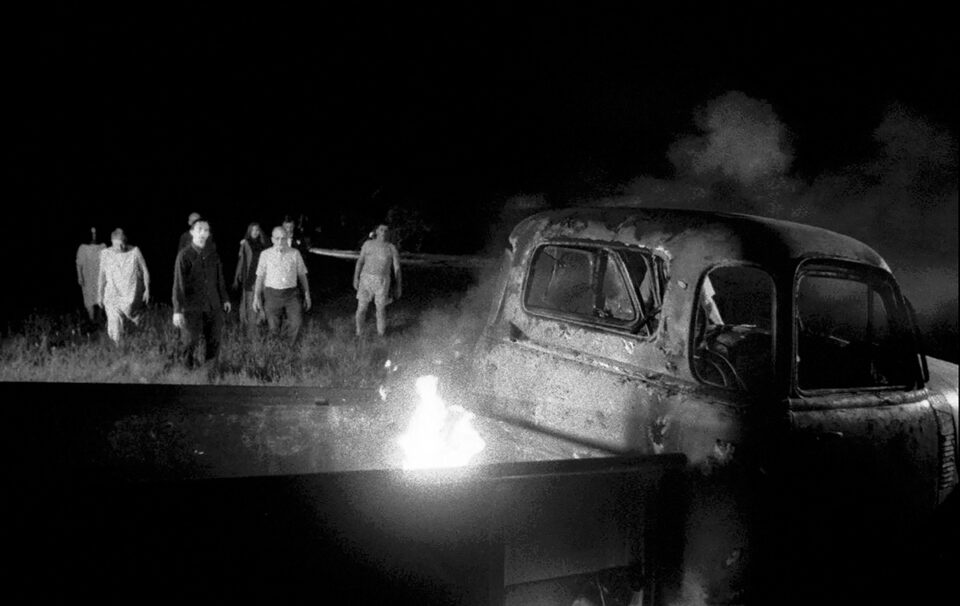

Ein Jahr nach dem Summer of Love trat George A. Romero mit Night of the Living Dead (USA, 1968) eine Reise in die Nacht an. Er eliminierte aus den Swinging Sixties die Farbe und führte die amerikanischen Verhältnisse mit schmutzig verstrahltem, zersetztem Schwarzweiß in die Abgründe ihrer zivilisatorischen Leistungen zurück. Die Hölle der alles verschlingenden Zombies ist ernst gemeint, angstakustisch wahrnehmbar im Wummern der Tonspur, sichtbar in den Details einer phantastischen Horrorvision, die total in der Dingwelt, der Realität des zeitgenössischen Amerika verankert ist, deren Konsumismus als Müllvision einer Gesellschaft erscheint, die alles infiziert, was in ihren Stoffwechsel gerät – darin die epidemisch zunehmenden Menschenfresser, entleert und verdinglicht, als deren Vollstrecker fungieren. Unter die Haut geht der authentische Anschein des Nachrichtlichen in einem Jahr, das mit den Morden an Robert Kennedy und Martin Luther King, seinen Rassen- und Klassenkonflikten und eben Vietnam den Gipfel einer äußerst gewaltsamen Periode der US-Geschichte erreicht hat.

Von allen Variationen des Untotenfilms gehört der Zombiefilm zusammen mit dem Mumienfilm zu denjenigen, die in der filmischen Bildsprache in der Darstellung die größte visuelle Bandbreite zulassen, da keine der anderen Untotenfilmarten so eine Menge an schockierenden optischen Effekten am menschlichen Körper möglich macht wie dieses Subgenre. Die verschiedenen Grade der Verwesung geben den Filmemachern die Möglichkeit, mit dem Entsetzen und Ekel der Zuschauer angesichts des schonungslos offengelegten Verfalls des menschlichen Körpers zu spielen. Sowohl der Vampirfilm als auch der Infiziertenfilm stoßen in der visuellen Umsetzung körperlichen Verfalls als handlungslosem Selbstzweck an ihre Grenzen.

Aus dem Motiv-Katalog

Das „Siege“(Belagerungs)-Motiv – die Umzingelung, Rundumverteidigung einer Art Wagenburg bildet eine räumliche Konstante des Zombiefilms, ein Basiselement aus der Westerngeschichte, wenn es etwa um die Absicherung eines Forts geht. In Filmen von Howard Hawks, in Fortsetzung bei John Carpenter (Assault on Precinct 13) ist die Belagerung ausgeprägt inszeniert. Mindestens ebenso wichtig sind „prepare for battle“-Situationen dem Untoten-Genre, das Szenen verzweifelten Durchhaltewillens im Überlebenskampf einer aufrechten Minderheit enthält, möglichst perfekt vorausschauende Sicherheitsvorkehrungen. Zu denken auch an die florierende Prepper-Industrie, die sich aufs „Zombie-proof“ verlegt und „Zombie survival labs“ einrichtet; „How to“-Demonstrationen: Wie-man’s-macht und Wie-man’s-nicht-macht“ des Handwerks. In vielen Zombiefilmen wird gehämmert und gezimmert, wenn die untoten Belagerer im Anmarsch sind, Fenster müssen, damit keiner reinkommt, mit Holzplanken verschlagen, Eingangstüren mit passendem Mobiliar zugestellt und Keller versiegelt werden. So wird jede zivile Einrichtung, einem Selbstverteidigungsmodus unterworfen, zum Provisorium, ein innerer Krieg diktiert das Szenenbild.

Mythische Gestalten

„Was macht ein Monstrum aus? Vor Romero war die Frage einfach zu beantworten. Monster sind widernatürlich, mit unserer Wissenschaft nicht zu erklären. Sie besitzen eine Mythologie, haben ihre Wurzeln also im Jenseitigen, wie die beiden Ungetüme, die vor dem Romero-Zombie das Kino und Fernsehen beherrschten: Vampire und Werwölfe. Der Vampir, ein ‚Herr der Finsternis‘, steht in direktem Kontakt mit Dämonen, vielleicht sogar Satan, und das ‚Wertier‘ namens Werwolf fand schon in der griechischen Antike bei Ovid Erwähnung; König Lykaon wurde in das Biest verwandelt, von Gottvater Zeus. Vampir und Werwolf entstehen also durch – bestrafende – Maßnahmen, die in der Überwelt beschlossen und von dort oder auf Erden von teuflischen Stellvertretern ausgeübt werden.“

Keine Definition

„Allein eine ‚Zombie‘-Schlüsselwortsuche in der Internet Movie Database (IMDb), der größten Film- und Seriendatenbank, ergibt im Februar 2023 volle 4127 Treffer“, so Niasseri. „Die Anzahl aller bislang gedrehten Zombiefilme ist allerdings nicht bekannt. Auch deshalb nicht, weil es keine Definition für dieses Monster gibt. Nicht alles, was ‚Zombie‘ im Titel trägt, ist ein Zombiefilm. Andersrum gilt: Nicht jeder Zombiefilm trägt den ‚Zombie‘ im Titel. Als Neunjähriger sah ich zum ersten Mal Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) und denke bis heute, dass ‚Cesare, der Somnabule‘ ein Zombie ist, auch wenn es sich bei ihm nicht um einen Untoten handelt, sondern einen abkommandierten Knecht. Was wiederum im Sinne der Voodoo-Mythologie und der auf Caligari folgenden Zombiefilme der 1930er-Jahre ist, in denen hypnotisierte Sklaven Arbeit verrichten müssen. Der vielleicht bedeutendste (Stumm-)Film des Expressionismus, ein Zombiefilm? Warum nicht.“

Romeros Sozialkritik

„Alle in der Geschichte der Menschheit erfundenen Monster“, sagte Romero, „verdienen Sympathien. Sie ähneln uns schließlich.“ Sie seien Manifestationen des in uns schlummernden Bösen. Mit ihrer Vernichtung verleihen wir unserem Leben einen Sinn. Wir vertreiben jenes Unheil, das wir selbst in die Welt gesetzt haben.

Die Rückkehr zu den Untoten war für Romero immer ein Weg, Sozialkritik auszudrücken, am amerikanischen Rassismus (Night of the Living Dead, 1968) oder den Auswüchsen des Konsumismus (Dawn of the Dead, 1978). Survival of the Dead (2009) nimmt Bezug auf den Irak-Krieg und den Nordirland-Konflikt. Die Idee zu seinem ersten Zombie ging auf Richard Mathesons SF-Roman „I am Legend“ (1954) zurück, in dem Vampire angreifen. Romero dachte stattdessen an „eine Spezies, die mordend durch die Gegend zieht und die Welt radikal verändert, ohne dass die Leute Mitleid mit ihnen haben“. Es sollten von den Toten Auferstandene sein, Zombies habe er sie ursprünglich nie genannt.

Hardcore-Horror-Fans gefällt mitunter der allegorische Aspekt. Diese Filme wirkten wie ein Schlag ins Gesicht des Bildungsbürgertums und jeglicher Tugendwächter. Eine Bemerkung des späten Romeros ist mir, sinngemäß, unvergesslich: „Früher dachte ich, der Kapitalismus sei ein Verbrechen – heute weiß ich es.“

„Zombies sind wie wir“

Romeros in der Postapokalypse angesiedelter Zombie-Film Day of the Dead (1985) gilt in Deutschland seit 1990 offiziell als gewaltverherrlichend, zeigt die Erde bereits weitgehend von Zombies beherrscht, nur noch wenige Menschen sind übriggeblieben. Einige Wissenschaftler und Militärs erforschen in hermetisch abgeriegelten unterirdischen Bunkern die Natur der Zombies, sie experimentieren mit ihnen, um Möglichkeiten zur Domestizierung jener Wesen zu entdecken. Einer, den die Soldaten „Frankenstein“ nennen, führt grauenerregende Versuche durch: Der Körper eines Wesens ist bis auf die inneren Organe geöffnet worden; der Mund schnappt noch nach der Hand des Mediziners, der erläutert, es handle sich um einen „prämordialen Instinkt“: Die Gier in den Wesen bestehe weiter, auch wenn der Magen entfernt worden sei. Auf einmal reißt sich das untote Gerippe von der Bahre los, seine Organe rutschen zu Boden. Sofort setzt der Arzt dem Wesen einen Bohrer an die Stirn, bis es leblos zurückfällt.

Romero kreierte das Rollenmodell für fast alle folgenden Zombies, und bis Mitte der achtziger Jahre stand der Untergang der Menschheit bevor. Seit Anfang des neuen Jahrtausends, direkt nach 9/11, gibt es nun eine Bereitschaft zur Koexistenz, Reintegration, Rückkehr in die Zivilisation, denn „Zombies sind wie wir“, so Romero über Land of the Dead (Spiegel online, 5.8.2005). „Der Film handelt nicht ausschließlich von Terrorismus. Es geht vielmehr um das Ignorieren von Problemen. Es geht um Armut, Aids und Obdachlosigkeit. In meinem Verständnis sollten Filme immer die Zeit reflektieren, in der sie gedreht werden. Das gilt besonders für sozialpolitische und gesellschaftliche Aspekte. Und die Schere zwischen Arm und Reich wird nun mal immer größer in Amerika.“

Filme wie 28 Days Later (2002, Danny Boyle) um die Auswirkungen eines Zombie-Virus, das die Gesellschaftsordnung durch Daueraggression und Persönlichkeitsverlust auflösende Rage-Virus, das die britische Insel befallen hat, oder auch das Remake von Dawn of the Dead richteten das Genre noch einmal neu aus. In den Vordergrund trat ein realitätsnahes Szenario, 28 Days Later enthält reinszenierte TV-Bilder von gewaltsam niedergeschlagenen Demos, und ob Menschen gegen Menschen kämpfen oder schon gegen Mutanten, ist nicht auszumachen. Der Film spaltete zudem das Genre in zwei Zweige. Der traditionelle Zweig behandelte den Zombie weiterhin als wiederbelebten Toten, der aktiv bekämpft werden muss und nicht mehr in die Welt der Lebenden zurückkehren kann, der neue Zweig nahm auf realistischere Szenarien einer Infektion Bezug, die lebende Menschen in unzurechnungsfähige Bestien mutieren lässt, aber durchaus die Möglichkeit einer Immunität oder gar Heilung in Betracht zog und die damit verbundene Rückkehr in den Kreis der Zivilisation.

„Fitnessstudio-Zombies“

„Zombies Don’t Run!“ (Romero). Langsamkeit steht für das Fortschreiten der Zeit, das Schlurfen für zunehmende Altersschwäche, der langsame Zombie steht für den Tod. „Das angemessene Fortbewegungstempo des Untoten ist ein Diskussionspunkt, der das Lager entzweit. In vielen Filmen der zweiten Zombie-Welle ab den Nullerjahren rennen die Leichen, statt zu schleichen. Romero nannte sie verächtlich ‚Fitnessstudio-Zombies‘. In 28 Days Later oder dem Remake von Romeros Zombie-Film von 1978, Dawn of the Dead (2004, Zack Snyder), sind sie schneller als Usain Bolt. ‚Fast Zombies‘ or ‚Slow Zombies‘? Für mich ist die Frage leicht geklärt. ‚Fast‘ ist langweilig. Schnelle Zombies sind die Vampire unter den Zombies. Übermächtig.“

„Nur dahintrottende Leichen erhalten unsere volle Aufmerksamkeit: Untote können nicht sprechen, also fokussieren wir auf das, was wir sehen, was wir ausgiebig betrachten können, solange nur die Kreaturen im Fokus bleiben. Welche Wunden trägt das Ding im Gesicht, wo wurde es wohl gebissen, bevor es sich verwandelte? Warum stolpert dieser Zombie auf der Rolltreppe, während die anderen wissen, wie man sie benutzt?“

Die Evolution der Zombiefilme

Das Buch enthält ausführliche Betrachtungen von 25 einflussreichen Filmen und Serien, und wie sie sich gegenüber Publikum, Kritik und Zensurbehörden behauptet haben. Im Fokus stehen die wichtigsten Beiträge ab 1968, der Geburtsstunde des modernen Zombies bei George A. Romero, bis heute – und der Autor geht der Frage nach, warum uns diese Kreatur so sehr fasziniert.

Erstmals in einem Buch versammelt sind Stimmen aus den vier wichtigsten Zombiefilmen, gedreht vom „König der Zombies“ Romero. Interviewt wurden Judith O’Dea, das erste Zombie-Girl der Kinogeschichte, sowie Drehbuchautor John A. Russo, der Erfinder der fleischfressenden Zombies (Night of the Living Dead, 1968); Gaylen Ross, Hauptdarstellerin in Dawn of the Dead (1978), Lori Cardille und Terry Alexander, Hauptdarsteller in Romeros kontroversesten Film (Day of the Dead / Zombie 2, 1985), sowie Eugene Clark, der erste Zombie-Held der Kinogeschichte (Land of the Dead, 2005). Gespräche mit Matthias Schweighöfer, Regisseur und Hauptdarsteller des Netflix- und Kinofilms Army of Thieves, sowie ein Set-Bericht aus dem Drehort Spokane über Z Nation, die nach The Walking Dead wichtigste Zombieserie, runden die Analysen ab.

„In diesem Buch betrachte ich die Evolution der Zombiefilme. Die besten ihrer Art funktionieren als Creature Features genauso wie als Sinnbilder; sie spiegeln die Ängste ihrer Epoche. George A. Romeros Nacht der lebenden Toten begründete das Genre als nicht schwer erkennbare, aber Tabu-brechende Allegorie auf das politische Unruhen-Jahr 1968. Sein nicht minder fantastischer Nachfolge-Film Zombie initiierte das Splatterkino, weckte aber auch Mitgefühl für die Untoten. Und das neue Jahrtausend hält für jede Ära und jede Furcht, für jede Krankheit, Phobie und Paranoia den passenden Zombie bereit. Eine Apokalypse kennt kein Happy End.“