Zu einem Zeitpunkt, da der Deutschen Kinemathek Berlin der Umzug an einen Zwischenstandort, dem E-Werk in Berlin-Mitte bevorsteht, schreibt sie Filmgeschichte – facettenreich, vielstimmig, multithematisch – in einer ganz besonderen Publikation, die auf nichts weniger als das Ganze aus ist, gewonnen aus der eigenen Sammlung, quasi eine Selbstentdeckung: „Der deutsche Film: Aus den Archiven der Deutschen Kinemathek“.

Seit über zwei Jahren galt wie eine Art Generalschlüssel zu den Sammlungsbereichen der Deutschen Kinemathek Berlin für alle Mitarbeitenden und Eingeweihten ein internes Kürzel: „D.D.F.“ (Der deutsche Film). Es bezeichnete im Prozess der Entstehung ein Publikationsprojekt, das dazu angelegt war, alle bisher bekannten Dimensionen solcher Arbeit an Filmbüchern zu sprengen – wo doch die Kinemathek seit ihrer Gründung in den sechziger Jahren unablässig mehr oder weniger Gewichtiges publiziert hat. Entstanden ist nun, da das im September 2000 eröffnete Filmmuseum Berlin am Potsdamer Platz schließt, seine Exponate in die betreffenden Archive zurückführt und die Zukunft einer Ausstellung offen ist, eine Art „Über-Buch“, als Versammlung einer Vielfalt von filmhistorischen Aspekten, gewonnen aus den eigenen Archiven der Kinemathek, mit zahlreichen nie zuvor gezeigten Bildobjekten. In der Unterschiedlichkeit seiner Blickwinkel, der spezifischen Themen und Fragestellungen erscheint es wie eine inhaltlich-thematische, dabei ungemein inspirierende, also im besten Sinne zu verstehende Überforderung (was entfernt an Jean-Luc Godard denken lässt, dessen Erzeugnissen der Charakter einer Überforderung seines Publikums immer eigen war, was wiederholtes Ansehen einschloss, den Betrachtenden meist mit Erkenntnis belohnte und dem Auteur/Cinéaste eine unabsehbare Halbwertszeit seines Werks eingebracht haben dürfte, solange es Moving Pictures bzw. audiovisuelle Medien gibt).

Eine Mühe, die sich gelohnt hat

Schwindelgefühle können einen schon einmal zwischen deckenhohen Regalen in Bibliotheken überkommen, Kreislaufschwankungen sich in temperierten Archivräumen einstellen, Vergeblichkeitsattacken im Gefühl überwältigender kultureller Speicher an die Moral gehen. Solche Schwächen im Verlauf von Recherchen werden immer wieder mit Entdeckungen und Erkenntnisfunden belohnt. Der Reichtum des vorliegenden Buches trägt über den beträchtlichen Aufwand, der jedem einzelnen Beitrag zugrunde gelegen haben dürfte und vor allem darin bestanden haben mochte, die Akribie der Fakten und Bildeindrücke mit der Notwendigkeit, deren Fülle komprimiert auf je zwei gegenüberliegenden Buchseiten darzulegen, in Einklang zu bringen, geradezu schwerelos hinweg – die erste Überschau jedenfalls vermittelt: Die Arbeit hat sich bestens gelohnt und belohnt wiederum jede Leserin, jeden Bildbetrachter. „Wer sich Mühe gibt, hat Glück gehabt“, heißt es irgendwo im großen Werk von Alexander Kluge, der unter dem Titel „Der Vielseitige“ in einem Beitrag zu diesem Buch im Zeitsegment 1980–1989 gewürdigt wird, als junger Filmemacher Mit-Initiator des Oberhausener Manifestes von 1962, der von sich sagt: „Im Prinzip bin ich Autor“ – und auch zu jenem filmhistorischen Manifest, einem bedeutenden Dokument kultureller Innovation aus Wirtschaftswunderzeiten der BRD findet sich an anderer Stelle ein eigener Text.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in unserer Printausgabe 11/24

Das tiefe Wissen der Archive

Die in dem Band versammelten Objekte stammen allesamt aus den Archiven der Deutschen Kinemathek und bieten Einblicke in die umfangreichen Sammlungen des Hauses. Vergangene Zeiten der Arbeit an den bewegten Bildern übertragen sich auf den, der eindringt, das Archiv als Denkbezirk tut sich auf. Die Kinemathek als eine Institution, die sich um den Gegenstand Film seit den Anfängen der laufenden Bilder kümmert und der das Sammeln, Erhalten, Bewahren und Restaurieren obliegt, könnte mit den Worten Jacques Lacans dem Imaginären zuzurechnen sein, die Inhalte wiederum, denen man nun mit einer gehörigen Anstrengung dieser Textproduktion und Bildzuordnung nähergekommen ist, das tiefe Wissen des Archivs, all dies liegt im Bereich des Symbolischen. Diese Seite der Sammlungen kommt im Durchforschen der Bestände all des über Jahrzehnte Angehäuften, Abgelagerten nun in komprimierter, filmhistorisch erzählender Form zur Geltung.

Die knapp 1000 Seiten starke Publikation führt, angeordnet nach Dekaden, in zwölf Kapiteln, jeweils eröffnet mit einer überblickenden Einleitung, durch 130 Jahre deutsche Filmgeschichte bis in die unmittelbare Gegenwart. Berühmte und wiederzuentdeckende Filme, Künstlerinnen und Künstler, Kreative, denen das Kino alles verdankt, sowie die vielfältige Materialgeschichte des deutschen Films werden in rund 420 Beiträgen und anhand von rund 2.700 Abbildungen vorgestellt und in ihren Kontext versetzt.

Filmhistorische Einzelaspekte sind hier kompakt dargestellt, wobei in der erforderlichen Disziplin, gegenüber dem Thema die begrenzte Form einzuhalten, die Anstrengung liegt. Im Ergebnis des Layouts finden sich Dokumente, Fotografien, Filmstills und Plakate mit großer Leichtigkeit ausbalanciert, die Abbildungen, deren Auswahl eine intensive Sichtung und Erschließung vorausging, kommen bestens zur Geltung in der Seitengestaltung, wenn sie nicht ohnehin, so etwa beim Sujet Filmfotografie seit den Zwanzigern mit Blick auf die großen Filmfoto-Nachlässe im Mittelpunkt stehen (Insbesondere Hans Casparius, der 1931 die Dreharbeiten von G.W. Pabsts Dreigroschenoper begleitete, Horst von Harbou Filme Fritz Langs in ihrer Entstehung festhielt, Hans Natge künstlerisch einzigartige Eindrücke von F.W. Murnaus Faust-Film hinterließ). Nirgends droht schiere Textmasse den Lesenden/Betrachtenden die Luft zu nehmen, vielmehr kommt man in den Genuss der Gestaltungskunst von Magazinen, in Betrachtung deren Seiten die Reize, welche von den Bildern und Textabsätzen ausgehen, sich wechselseitig steigern.

Vielfältige Themen – Tür an Tür

Flankiert von den Archiven der Kinemathek befinden sich diverse Themen Tür an Tür in erstaunlicher Simultaneität – biografisch, ästhetisch, apparatetechnisch, handwerklich und politisch, wobei ein inspirierender Effekt dieser ob ihres „totalen“ Titels zunächst unmodern, fast anmaßend scheinenden Gesamtdarstellung, sei es auch aus einem einzigen, wenngleich maßgeblichen Filmarchiv, darin besteht, zwischen den einander entlegensten Gebieten des Films zu blättern bzw. per E-Book die jeweiligen Doppelseiten der Themenbeiträge anzuklicken (auch mithilfe der sechzig Seiten Film- und Personenregister im Anhang).

Und im Nu vom stilbildenden expressionistischen Klassiker Caligari, dessen PR-Kampagne 1919/20 von der Leuchtreklame einer Zigarettenmarke („Manoli“) mit der Wirkung einer Hypnoseschleife beeinflusst war, zum Kreuzberger SO 36 in Zeiten der Achtziger-Jahre-Subkultur inklusive Underground-Filmszene von Berlin zu gelangen, oder von farbigen Werbeplakaten für weltumspannenden früheste Serien mit Massenszenen aus der römischen Antike (Veritas Vincit von Joe May), gedreht 1919 im Berliner Umland, zu Fatih Akins „physischem Kino“ der letzten Jahre, oder womöglich auch in Charles Wilps einst spektakuläre Werbe-Pop-Inszenierungen der 1960er – „Sexy-Mini-Flower-Pop-Op-Cola – alles ist in Afri-Cola“ usw. Als „Abnormitäten- oder auch Kuriositäten-Kabinette“ bezeichneten sich viele Kinos in der Frühzeit bewegter Bilder, hier kommt Wesentliches zum Ausdruck, die DNA der Schaulust.

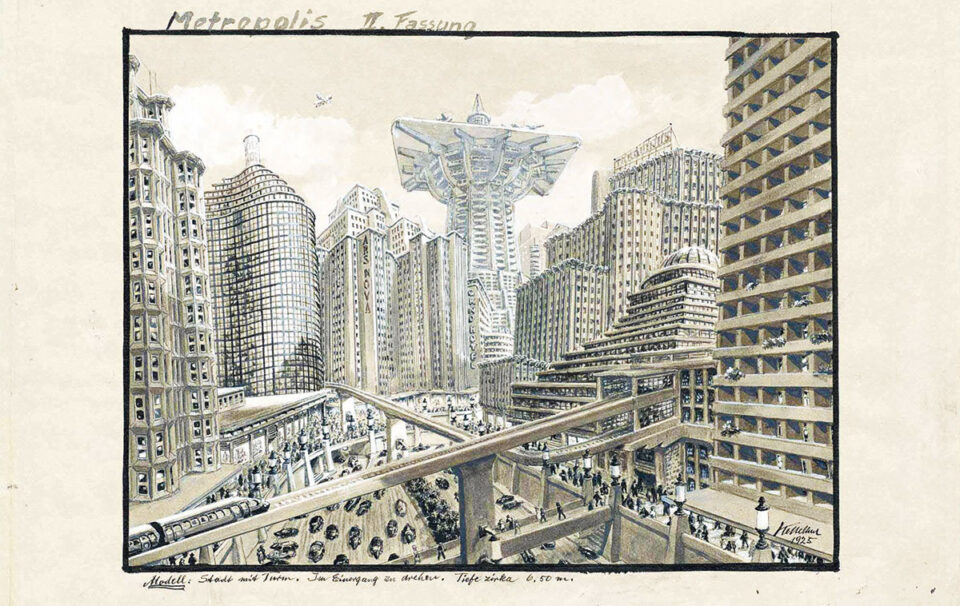

Das Buch führt unentwegt Parallelwelten des Filmemachens vor Augen, sorgt also für Spannung, enthält viel Handlung, und macht krasse Brückenschläge möglich, wenn man chronologische Sprünge anstellt zwischen den ca. 420 kurzen, dichten Buchbeiträgen, die fast tausend Seiten verlocken zum Reinlesen, einem häppchenweisen Ausprobieren, laden zum steten Perspektivwechsel geradezu ein, wenn man sich den Beitrag über die „Babelsberger Bauhütte“ anschaut, also der Fachhandwerker von Filmarchitektur/Set-Design der zwanziger Jahre in den Ufa-Studios – ein Werkfoto prangt bereits auf dem Buchtitel, der eine Studiototale der Mondlandschaft für Fritz Langs letzten Stummfilm Die Frau im Mond (1929) zeigt – und sich zum Vergleich im letzten Kapitel vor Augen führt, wie neunzig Jahre später Szenenbildner Uli Hanisch den Drehort Berlin verwandelt. Die Kombinatorik scheint schier unbegrenzt, jedes Textelement des Buchs ist frei montierbar mit jedem anderen, aus den Tiefen unterschiedlicher Zeitschichten auf Themenrecherche-Expeditionen aus den Sammlungsbeständen hervorgeholt, so dass als Ganzes sich ein fundiertes Verständnis der Filmgeschichte zusammensetzen kann.

Aktion audiovisuelles Erbe

Die Themen für dieses Buch mussten sich erst einmal entwerfen und gestalten lassen, es waren und sind immer auch Fragen an die Archive zu stellen, bevor eine erzählende Darstellung des Zusammenhangs von Filmen und Dokumenten gelingen kann. Ein Buch dieser Art von Gesamtdarstellung zu wagen, ein Projekt, das nur in Kooperation als kollektive Anstrengung vorstellbar ist, demonstriert einen enzyklopädischen Zugang zu seiner unüberschaubare Fülle von Objekten, Bildern, Artefakten und schriftlichen Quellen, die archivarisch durchweg in numerischen Datensätzen erfasst sind. Nun geht es darum, diese noch einmal, in einem einzigen Werk als Ganzes darstellbar, ihre Zusammenhänge, mithin ihre Geschichte erzählbar zu machen. Darin liegt auch ein Rettungsakt: die Archive zum Sprechen zu bringen, solange es möglich ist, eine Kenntnis der Sache besteht und, wie dieser Band in seinem letzten Beitrag darstellt, das „audiovisuelle Erbe“ als eigentliche Filmquelle erhalten werden kann.

Besondere Konvolute und Fundstücke werden in gesonderten Themenbeiträgen vorgestellt, die meisten erstmals öffentlich sichtbar. Der Umfang der Kapitel – zwischen elf Beiträgen aus der Frühzeit (1895–1909) und 57 Texten zum Jahrzehnt 1930–1939 – richtet sich nach den unterschiedlichen Sammlungsschwerpunkten aus immensen Beständen, in die der Band Einblick gibt, von der Frühzeit, ersten öffentlichen Projektionen nach Art des Nummern-Variétés 1895 bis heute. 26.000 Stumm- und Tonfilme, darunter viel Avantgarde-, Experimental- und Dokumentarfilm, über eine Million Szenen-, Porträt- und Werkfotos, 30.000 Drehbücher, 16.000 Plakate, unbezifferte Vor- und Nachlässe in Personalarchiven, Abteilungen für Kostümbild, technische Geräte. Zeichnungen, Production Design und dazugehörige Modelle veranschaulichen den Stand der Filmarchitektur von 1919 bis heute, die Special Effects-Sammlung vollzieht die Entwicklung der Kinematografie vom analogen zum digitalen Kino nach. Seit 2006, dem Jahr der Eröffnung dieser Abteilung, hat die Mediathek Fernsehen im Rahmen der Kinemathek über 13.000 Sendungen des deutschen Fernsehens gesammelt und zugänglich gemacht.

Auslotung der Tiefenräume

Ein weiterer Schwerpunktbestand der Sammlungen bildet das Filmexil, seit den siebziger Jahren mit Materialien von aus Deutschland geflüchteten Schauspielern und Regisseuren, großteils aus der Korrespondenz der 1938 in Hollywood gegründeten Paul-Kohner-Agentur. Das Prunkstück im Schaufenster des Archivs ist der 1993 erworbene Nachlass von Marlene Dietrich; 2012 übergab dann Production Designer Ken Adam (Klaus Adam, geb. 1921 am Berliner Matthäikirchplatz, 1934 mit der Familie geflüchtet nach London) sein Archiv mit über 6.000 Zeichnungen der Kinemathek, in Teilen bereits online mit Essays kommentiert zugänglich gemacht, in Teilen auch in der Sonderausstellung „Bigger than Life“ (2016) präsentiert. Publikationen veröffentlichte die Deutsche Kinemathek (bis 2006 Stiftung des Landes Berlin) von ihrer Gründung 1963 an – Monografien, Kataloge, seit 1977 Begleitbände zu den von ihr verantworteten Retrospektiven der Berlinale-Filmfestspiele –, allein kein Unternehmen erreichte annähernd den Umfang des vorliegenden Bandes geschweige denn vermochte es eine Ahnung vom Ausmaß, Fülle und potenziellem Fundus für die Film- und Medienforschung zu vermitteln, wie es jetzt geschieht, da man die Tiefenräume der eigenen Sammlungen ausgelotet hat.So umfangreich der Band auch ist, er bleibt nur ein Ausschnitt des Hauses, der sichtbar werden kann aus den immensen Sammlungsbeständen, doch das Konzept einer maximalen repräsentativen nachhaltigen Ausstellung jenseits der Ende Oktober schließenden Dauerausstellung zur deutschen Filmgeschichte in blätterbarer Buchform tritt deutlich hervor: weit mehr als über den Kanon bzw. die „üblichen Verdächtigen“, visuell anschaulich und in erzählerischer Verdichtung einen Eindruck des Ganzen bis heute zu vermitteln.