Die Kunsthalle Krems widmet dem nahezu unbekannten Werk von Dominik Steiger eine umfassende Retrospektive.

Er selbst bezeichnete sich als „Tagtraumarbeiter“ und als „quantenfanatischer Infanterist der Phantasie“. Andere beschrieben Dominik Steiger als Multitalent, als „Eigenweltkünstler“ und „poetischen Universalisten“. In die Dichtung fand der Autodidakt ebenso eigenständig, wie später in die Zeichnung, Malerei oder Musik fand. Die Kunsthalle Krems hat nun eine längst überfällige Retrospektive zu Steigers unbekanntem Kosmos erarbeitet, die der Künstler bis zu seinem Ableben am 12. Jänner dieses Jahres noch selbst mitkonzipiert hat.

Als „Werfried Steiger“ 1940 in Wien zur Welt gekommen, verbringt der Bäckersohn seine Vormittage lieber im Kino als in der Schule. Hollywood-Helden wie Errol Flynn oder Johnny Weissmuller beflügeln die Vorstellungskraft des Buben: „So geriet ich immer mehr ins phantasieren (..), dass ich bald eine arg verwurstelte person war, die sich ihre zukunftspläne aus leinwandmaterial zurechtmachte.“

Auch die Universität hält den melancholisch veranlagten Studenten nur kurz und er beschließt, in die französische Fremdenlegion einzutreten. 15 Monate militärischen Drill beendet der 20-Jährige mit einem Selbstmordversuch. In der Psychiatrie fasst er den Entschluss, Schriftsteller zu werden. Steigers erster, 1961 selbst herausgebrachter Gedichtband trägt den Titel „Wende“.

Immer wieder zieht es den jungen Poeten in die Ferne. „Bohemerei in Frankreich“ verzeichnet er in einem biografischen Abriss für Anfang der sechziger Jahre. Später reist Steiger nach Istanbul und von dort über den Iran und Pakistan bis nach Indien. Zurück in seiner Heimatstadt kommt er über den Kunsthändler Kurt Kalb mit der literarischen Avantgarde der Wiener Gruppe in Kontakt und ist bald als „Sonderling, der eine kleine abenteuerliche Vergangenheit hatte und anscheinend auch Humor“ in den Künstlerbeisln und Jazzlokalen ein gern gesehener Gast.

Ein verspielt-anarchischer Humor durchzieht Steigers gesamtes Werk, und er verkörpert den scheinbar Harmlosen auch in dem Super-8-Film Das Kind, den Oswald Wiener 1965 dreht. Darin trägt der großgewachsene Dichter einen Matrosenanzug und erntet schiefe Passantenblicke, als er auf einem Spielzeugbären reitet. Im Jahr darauf spielt Steiger die Hauptrolle in Ferry Radax’ 35-Millimeter-Film Große Liebe. Im verschneiten Park Schönbrunn stellt er einen Maler dar, der seine Geliebte bei einem mysteriösen Autounfall verliert und einer makabren Gespensterwelt begegnet.

Auch mit den Wiener Aktionisten freundet sich Steiger an und wirkt – abermals im Matrosen-Look – als „FNUFI“ beim legen-dären ZOCK-Fest 1967 mit, bei dem Oswald Wiener Knödel ins Publikum wirft, Otto Muehl Kücheneinrichtung zertrümmert und Hermann Nitsch einen Lammkadaver mit roter Farbe übergießt. Später zeigt besonders Günter Brus Interesse an Steiger und veröffentlicht dessen Zeichnungen und Gedichte mehrfach in seiner Künstlerzeitschrift „Die Schastrommel“.

Auf Vermittlung von Gerhard Rühm bringt der Suhrkamp Verlag Steigers experimentelle Kurzgeschichten in den Taschenbüchern „Wunderpost für Co-Piloten“ (1968) und „Hupenjolly fahrt Elektroauto“ (1969) heraus, die im deutschen Feuilleton Anerkennung ernten. Aber der gelobte Autor reagiert überfor-dert auf den plötzlichen Erfolg: „Schwarze Sackstimmung stellt sich wieder ein.“ Er beginnt sich stärker für die bildende Kunst zu interessieren, wobei Kontakte zum Schweizer Künstler Dieter Roth und zu Joseph Beuys prägend sind.

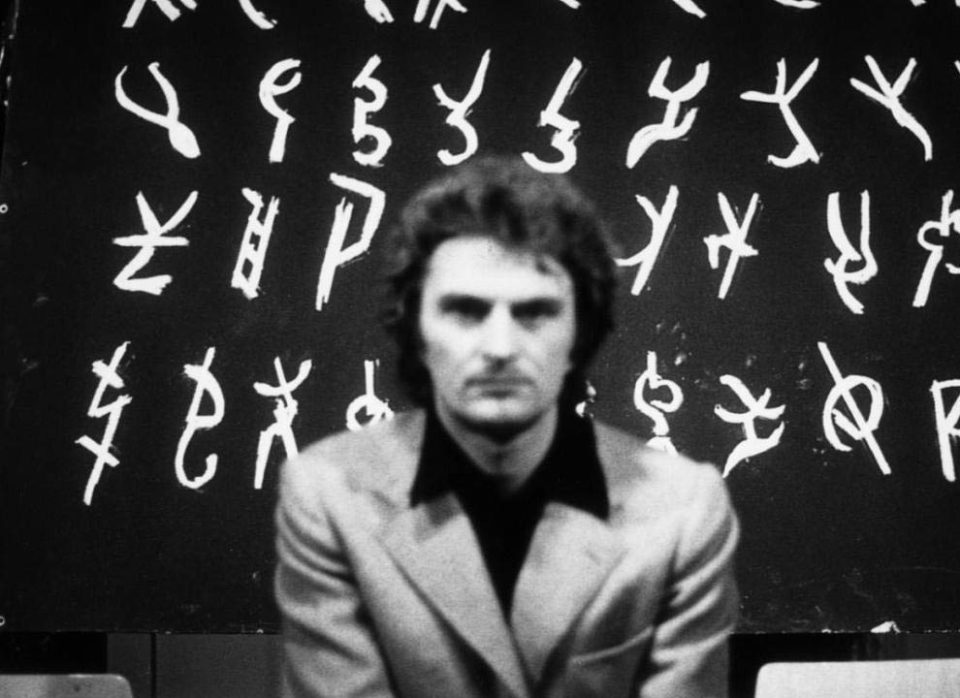

Besonders Beuys’ Zeichnungen inspirieren Steiger, selbst zu Bleistift und Feder zu greifen. Um 1972/73 entstehen die ersten „Knöchelchen-Zeichnungen“, bei denen er winzige Formen aufs Papier setzt. Diese Miniaturen gleichen aus Knochen zusammengesetzten Schriftzeichen, entziehen sich aber der Lesbarkeit. Nicht nur mit den „Knöchelchen“ thematisiert Steiger die Grenzen der konventionellen Sprache, in der so vieles nicht ausgedrückt werden kann. In den neunziger Jahren entwickelt er Kreuzworträtsel-artige Schriftbilder, seine sogenannten „Letterfälle“, bei denen die Anfangsbuchstaben der Zeilen vertikal Worte ergeben und die mit Klangähnlichkeiten spielen. Mit solcher „Unsinnspoesie“ überschreibt der Künstler auch Kleidungsstücke und lässt sich darin fotografieren.

In den achtziger Jahren wird die Beschäftigung mit Musik wichtig. Steiger hatte bereits 1974 am Konzert „Selten gehörte Musik“ in Berlin mitgewirkt und 1979 in Dieter Roths Verlag die Schallplatte „Wiener Lieder und gemischte Waisen“ herausgebracht. Das Cover der ein Jahr vor seinem Tod produzierten LP „Ad Hoc Musi“ zeigt den Künstler mit einer Holzskulptur vor einer Kirchentür, über seinen Mantel ist ein Letterfall geschrieben. Die Kompilation versammelt Nummern von 1980 bis 1984 wie „Gold vom Süden“, „Der Walfisch spielt nicht Klavier“ oder „Achtung bei 347 Salamander“.

In der Kunsthalle Krems kann Steigers ausufernder Kosmos mit 400 Exponaten, darunter Collagen, inszenierte Fotografien und Aktionsdokus, Künstlerbücher, Videos, Holzskulpturen, bedruckte Flaschen und bemalte Nudelhölzer, erkundet werden. Seine Arbeit an den „surrealen Transformationen der Wirklichkeit“ (Peter Weibel) haben viel zu lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.