Ein im Herbst anlaufender Thriller ist die wohl erste österreichische Filmproduktion, auf die sich der relativ junge US-Begriff eines „Blockbuster-Sequels” in seiner vollen Bedeutung anwenden ließe. Bedeutet dies – in Zeiten von wesentlich internet-basierter Marktforschung – einen Anlass für Kulturpessimismus?

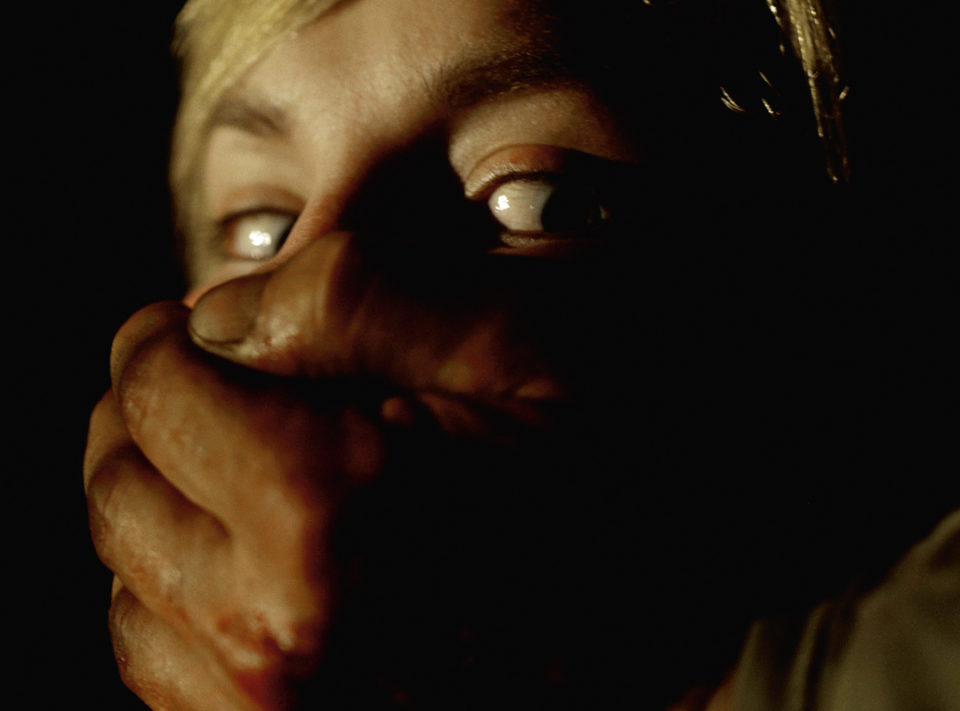

In 3 Tagen bist du tot war einer der relativ wenigen österreichischen Filme der jüngsten Jahre, der nicht den Anspruch eingebaut hatte, Kulturgut zu sein, schützenswert im Sinn einer „exception culturelle”. Dabei ist dieses deklarierte und letztlich doch überraschend hoch erfolgreiche Unterhaltungs-Konsumgut durchaus kulturell spezifisch. Regisseur Andreas Prohaska hatte nämlich gut kalkuliert. Eine Handlung über Todesvoraussagen via Mobiltelefon mag zwar in ihrem Ursprung eine zutiefst japanische Phantasie gewesen sein – in ihrer Kombination aus Technik-Fetischisierung und Geisterglauben eine spezifische Ausprägung eines Defizits an moderner Aufklärung –, aber sie war übertragbar. Und weil das US-Studiokino mit seinen häufigen „Melting-Pot”-Kompromissen keine rundum überzeugende Neudeutung zustande brachte, war da noch viel Raum für regionalspezifisch eingefärbte Abwandlungen.

Prohaskas Glück und Erfolgsrezept war, dass er selbst Kinder im Teenager-Alter hat, somit perfekte Konsulenten in Hinsicht auf Mikrothemen und einen stimmigen Sprachduktus der in etwa gleichaltrigen Zielgruppe. Umso leichter konnte er also – wie sonst nur die einschlägigen Horror-Europameister aus England, Frankreich und Spanien – beherzigen, dass bei Genrefilmen der Teufel gern in Details und Schattierungen steckt. Nahe liegend war es demnach, bei der Planung des zweiten Teils nunmehr mit Blogs, Chats, Videohalden und Internet-Foren ein von der Zielgruppe bevorzugtes Austauschforum für Ideen, Ängste und Wünsche zu konsultieren – und dieses Interesse auch selbst online zu kommunizieren. Viel Material ergibt das zweifellos, reüssiert freilich ist damit noch lange nicht.

In 8 Absätzen bist du fertig

Im Prinzip stellt die Einbindung der Zielgruppe das Update eines Jahrzehnte alten Erfolgsrezepts dar, wonach sich beispielsweise Situationen und Dialoge von Beziehungskomödien dann am erfolgversprechendsten schreiben lassen, wenn zuvor in den Ratgeber-Briefkasten-Kolumnen von hunderten Ausgaben von Frauen-, Männer- und Stadtzeitschriften gekramt wurde. Es ist eine Frage von Recherche und Aufbereitung bei einer dann zu wählenden Stoßrichtung – und dies bedingt geradezu eine differenzierte Teamarbeit. Womit eine weit verbreitete wie realitätsfremde These an den Pranger gestellt sei: die polarisierende Annahme, dass Filme entweder Produkte gesichtsloser Komitees seien, oder aber von singulären Autoren „aus der Tiefe der Seele” geschöpft. Politische Entscheidungen sind ja auch keine reine Frage von Plebiszit oder Diktatur.

Immerhin deuten die Vorabberichte darauf hin, dass Prohaska beim zweiten Teil nur einige klug konzipierte Konstanten beibehalten (etwa Titel, Hauptdarstellerin, düstere SMS-Hinweise), ansonsten aber einen anderen Thrillergenrepfad beschritten hat. Groß wäre nämlich die Versuchung, das nach der Erfolgstrilogie der Achtziger Jahre so genannte Mad-Max-Prinzip bei Sequels zu kopieren: im zweiten Teil, gestützt durch bessere Produktionsbedingungen, im Grunde das Gleiche als grelles Spektakel zu servieren, um dann im dritten Teil in opernhafter Breite einen Schwenk zum Kryptoreligiösen zu vollziehen. Das Prinzip ist noch lebendig, die Saw-Horrorserie exerzierte es durch, wohl mit finanziellem Rein-, nicht jedoch mit Respektgewinn. In 3 Tagen bist du tot 2 widerstand mit seiner Teilübersiedlung in die schneebedeckten Alpen auch der Verlockung, bloß simpel den Subtext des Schauplatzes weiterzuschreiben (im Salzkammergut mit seinem Kontrast aus Landschaftsidylle und Unbehagen aus wenig aufgearbeiteter Zeitgeschichte konnte man noch Naziseilschaften in aufgelassenen Salzminen verstecken). Interessant werden jedenfalls genretypische Gratwanderungen, die auch unvorhergesehene Nachbearbeitungen nötig machten: Berichtet wird etwa von einer Kellerverlies-Szene, bei der wohl miteinkalkuliert worden war, dass der Fall Natascha Kampusch sich ins kollektive Gedächtnis gegraben hat – der Kriminalfall Fritzl änderte das alles dann.

Ben Afflecks Gone, Baby, Gone und seine Ähnlichkeit mit dem englischen Fall Madeleine wäre ein Vergleichsbeispiel. Generell gilt freilich, dass das schnurrende Horror-Fließband der Hollywood-Firmen weiterhin storymäßig stark in Richtung einer unkonkreten Mitte steuert und voll auf audiovisuelle Politur setzt. Studioeigentümer von heute sind eben nicht mehr gewillt, Hochrisikokapital zu investieren. Nur ein handverlesenes Grüppchen von Hollywood-Playern stemmt sich dem Trend entgegen: Sentimentale Anhänger der alten, verblichenen Studio-Kultur, von den Kumpels Clooney und Soderbergh bis zu den Weinstein-Brüdern und Tarantino. Ein Pokern mit Risikokapital ist da pathetische Ehrensache, ein Renaissance-Wille, ein punktueller Luxus, den sie sich allerdings nur jene mit vollen Kriegskassen leisten können, dank beispielsweise der smarten Ocean’s 11/12/13-Serie.

In 5 Absätzen weißt du mehr

Umgekehrt hat sich Europas Förderungskultur zwar im Zeichen der „exception culturelle” grundsätzlich der Hochrisiko- bis Abschreibkapitalsvergabe gewidmet, doch bedarf es hier des Willens der Politik, nicht nur die Mittel zur Verfügung zu stellen, sondern den Menschen in den Entscheidungsgremien dabei den Rücken zu stärken, für etwas anderes zu votieren als für Pudding mit oder ohne Zuckerguss. Persönlichkeiten wie Jacques Lang, als Kulturminister der Mann hinter dem französischen Filmwunder der Achtziger und Neunziger Jahre, sind rar. Insgesamtes Pari: Wenn heute in Frankreich beklagt wird, dass die Finanzierungsmodelle für mittelgroße, pointierte bis kontroversielle Projekte am Wegbrechen sind, so gilt das ähnlich für die US-Szene.

Eine Grassroots-Bewegung gegen diese Mechanismen existiert, und sie existiert schon lange – auch unabhängig von Robert Redfords Sundance-Festival-Maschinerie, die sich marketingmäßig ganz auf einen spezifischen, eher geisteswissenschaftlich orientierten Anteil der College-Studenten konzentriert. Bekannte Urgesteine des Internet sind etwa die Webseite AintItCool.com und der mit ihnen verfilzte Regisseur Kevin Smith, die lange vor den jeweiligen Drehstarts die Gerüchteküche hochfuhren, um Ideen zu ventilieren und sich mit ihrer raueren Klientel auszutauschen – vorab garantierte Zuseherschaft inklusive. Als ein aktueller Nachfolger gilt eine Bewegung, die in der Webseite Massify.com einen Niederschlag gefunden hat. Hier werden junge Projekte vorgestellt, zu ihrer Online-Bewertung eingeladen und zu finanzieller Beteiligung aufgerufen. Dabei handelt es sich um die Abwandlung einer Idee aus der Musikbranche.

Unter jungen US-Bands hat sich eine bisweilen auch schon funktionierende Geschäftsidee herumgesprochen: Bei angenommenen 5.000 Dollar Produktionskosten für eine präsentable CD-Einspielung werden 500 Anteilsscheine à 10 Dollar aufgelegt; ein Werbeclip mit einem Song wird auf YouTube und MySpace platziert. Wenn aufgrund des Clips genügend Interessierte beisammen sind, wird produziert, und jeder Anteilseigner hat das Recht auf eine Gratis-CD sowie auf aliquote Reingewinne. Auf Film umgelegt käme das aus dem US-Kunstsektor stammende und etablierte Prinzip des seed money zum Tragen: Eine Ausfinanzierung von geschätzten 20 Prozent eines Projektes durch Kleinanleger könnte einen größeren potenziellen Investor vertrauensvoll stimmen. Denn, wie auch schon die erst gehypten, dann gekrachten deutschen Medienfonds belegt haben: Es gibt unter Besserverdienenden durchaus Interesse, sich als Hobby bei einem Film zu beteiligen; es sollte halt nicht so laufen, dass die Fonds so schlecht gemanagt werden, dass wieder das Wort vom „stupid German money“ die Runde macht.

In 2 Absätzen bist du klug

Von den vorgeschlagenen Themen her ist das Webprojekt Massify.com noch nicht sehr repräsentativ, auch weil es mit seinem Hang zur Kürzelhaftigkeit (längere Treatments sucht man etwa vergebens) noch eher wirkt wie ein studentisch-halb-ernster Versuchsballon. Independent-Themen verhungern dabei tendenziell; Projekte, welche auf die schnellen Lacher oder die schräge Schockkaskade setzen, profitieren davon überdimensional: Abgesehen davon, dass man damit dem System sehr ähnlich ist, zu dem man eigentlich eine Alternative sein möchte und sollte, dominiert bei den Kommentaren der Webseite der Internet-Geek-Tonfall, und das ist nicht zwingend der einer repräsentativen Zuseherschaft. Denn nüchtern betrachtet wird es sich wohl noch etwas länger so verhalten, dass ältere, an differenzierten Schauspielleistungen und Realismus-Ansätzen interessierte Zuseherschichten nicht so einfach dreist durch die Gegend bloggen – und dass halbwegs belesene Liebhaber von Geschichte und Literatur mit Bewertungskriterien wie „drei von vier Sternen” oder „Rated 7,83/10 by 852 users” herzlich wenig anfangen können und wollen.

Recht haben sie: Schließlich sollte man sich mittlerweile schon daran gewöhnt haben, dass die Kinobranche der des Theaters und Musiktheaters strukturell immer ähnlicher wird – und auch umgekehrt, siehe die Bandbreite von tingelnden Großmusicals bis Off-Off-Kellertheatern. Snobismen sind hier wie dort nicht wirklich am Platz, ebensowenig wie bei Betrachtung der aktuellen Filmproduktion von einer „Sequelitis“ wie von einer Krankheit zu sprechen. Denn Kenner der Filmgeschichte wissen: Serielle Produkte gab es immer und in den verschiedensten Genres, und sie waren nicht die schlechtesten. Oder will jemand ernsthaft behaupten, Blake Edwards hätte darauf verzichten sollen, A Shot in the Dark zu drehen?