Dass das dänische Kino seit vielen Jahren immer wieder großartige Filme hervorbingt, ist eine Tatsache. Nils Malmros tut das seit 1968, blieb aber im Ausland weitgehend unbekannt. Das Bildrausch-Filmfestival in Basel widmet ihm im Mai eine Retrospektive.

Lars von Trier, Gabriel Axel, Bille August, Susanne Bier, Thomas Vinterberg, Lone Scherfig, Nicolas Winding Refn: Man kennt sie und ihre Arbeit gut, nicht nur in Europa. Auch der Oscar für den besten fremdsprachigen Film ging seit 1987 dreimal nach Dänemark. Man weiß zudem, dass die Dänen ein tolles Ausbildungssystem haben, dass ihre Filmförderung beispielgebend ist – ebenso wie der Vertrieb im eigenen und in den anderen skandinavischen Ländern. Und kaum eine Filmindustrie ist in Europa so umtriebig wie die dänische.

Aber jetzt ganz ehrlich: Kennen Sie Nils Malmros? Wissen Sie, dass er am 5. Oktober 1944 in Aarhus (Århus) geboren wurde, dass er dort aufwuchs, dass er Medizin studierte, sich dem Film zuwandte, dass er 1988 doch noch seinen Doktor machte, dass in den bislang zwölf Filmen, die er seit 1968 fertigstellte, seine Heimatstadt und seine Autobiografie eine wesentliche Rolle spielen, dass von den zwölf Filmen nicht weniger als vier mit dem „Bodil“ als bester dänischer Film ausgezeichnet wurden, dass er, was seine Produktionsfirma und sein Team betrifft, sehr treu war und ist, dass er alle seine Filme auch selbst geschrieben hat? Wissen Sie, dass er stark von der französischen Nouvelle Vague beeinflusst ist? Dass seine Filme fast alle in einem gutbürgerlichen Milieu spielen, dass sie sehr sorgfältig inszeniert sind und sie – das vielleicht als besonderes Markenzeichen – von einem unglaublichen Gespür für Menschen und ihre Emotionen getragen sind, und von einem Humanismus, der gar nichts mit klassischem Bildungsgut zu tun hat?

Späte ehrung

Das Bildrausch-Festival in Basel (28. Mai bis 1. Juni) ist nach Rotterdam im Februar bereits das zweite Festival in diesem Jahr, das den bald 70-Jährigen mit einer Retrospektive würdigt.

Nicole Reinhard, Direktorin von Bildrausch, gibt unumwunden zu, sie habe sich in Rotterdam in seine Filme „verliebt“: „Wenn man nicht mehr aus und ein wusste, ging man in eine Malmros-Vorstellung – und alles war gut. Dort fanden sich alle wieder, die vom aktuellen Festivalrummel enttäuscht waren.“ Sieht man sich, solcherart neugierig gemacht, die Filme des dänischen Regisseurs an, weiß man sofort, wovon die Basler Festival-

direktorin spricht.

Der unmittelbare Anlass für die späten Ehrungen ist wohl Malmros’ aktuellster Film, Sorrow and Joy (Sorg og glæde, 2013). Zum Einstieg eignet sich der Film nur bedingt, weil er viele Referenzen auf Malmros’ früheres Werk enthält – und auf die eigene Biografie. Sorrow and Joy spielt 1984, als der Filmemacher Johannes einen für ihn sehr schwierigen Film fertigstellt, mit dem er schließlich in den Wettbewerb von Berlin eingeladen wird. Dieser „fiktive“ Film-im-Film ist Malmros’ eigener Beauty and the Beast (Skønheden og udyret, 1983), in dem es wiederum um einen Vater geht, der mit der Abnabelung seiner 16-jährigen Tochter große Probleme hat. Überschattet wird Johannes’ Leben von der Tatsache, dass seine Frau, die manisch-depressiv ist, das gemeinsame neun Monate alte Kind getötet hat und sich in einer psychiatrischen Anstalt befindet. Was wie ein Psychoschocker beginnt und in die vergleichsweise nüchterne Analyse einer im Affekt begangenen Tat zu münden scheint, wird zu einem meisterlichen Drama um Beziehungen (Johannes fährt mit seiner jugendlichen Hauptdarstellerin nach Berlin, mit der er aber – anders, als seine Frau glaubt – keine Affäre hat), Ehe, Familie, um das bröselnde Männerbild der achtziger Jahre, um Film, Kunst und Kommerz: Das ist viel Stoff für einen Film in normaler Länge, aber von Malmros großartig kondensiert und immer wieder durch beeindruckende, präzise, wie aus dem Leben gegriffene Dialogsequenzen (etwa zwischen Johannes und einem Gerichtssachverständigen) gerafft.

Um das Filmemachen ging es schon 1989 in Århus by Night, in dem der Regisseur die Arbeit an Boys (Drenge, 1977) reflektierte. Damals, 1977, war alles noch ein bisschen sorgloser, eine testosteronhaltige Tour de Force des Regisseurs und seiner übermütigen Crew, und doch ist der Filmemacher – er heißt hier Frederik – demjenigen aus Sorrow and Joy nicht unähnlich. Er ist ein Schwärmer, der sich gern in Ideen verliert, und ein Grübler, der sich nicht leicht mit etwas zufriedengibt. Aber er hat eine ganz persönliche Vision vom Filmemachen, das wird unmissverständlich klar. Wenn es nicht ohnehin offensichtlich wäre, würde der familiäre Hintergrund (Frederiks Vater ist Arzt, der dem Filmteam gerne mit medizinischen Instrumenten aushilft) deutlich darauf hinweisen, dass es um Malmros selbst geht – in Århus by Night ebenso wie in Boys. Dort heißt der Junge, der im Umfeld der Klinik, wo sein Vater arbeitet, aufwächst, Ole, und man beobachtet ihn in drei Phasen des Heranwachsens.

Licht aus

Es gibt wohl keinen anderen Filmemacher, der sich so ausdauernd und so intensiv mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt hat, und es ist erstaunlich, wie viele Facetten er dem scheinbar „immer gleichen“ Thema abgewonnen hat. Mal wendet er sich mehr den Jungen zu, mal mehr den Mädchen, zeigt Verständnis auch für die Lehrerinnen und Lehrer, und erschließt zusätzlich über die Generation der Eltern (nicht nur seiner eigenen) auch ein gesellschaftliches Panorama Dänemarks von den fünfziger Jahren aufwärts. Damals war der unvermeidliche Moment, in dem jemand beim Tanzen im Rahmen einer Party im spießigen Wohnzimmer der Eltern den Lichtschalter abdrehte, noch der Höhepunkt der Verruchtheit, doch die Neugier auf das andere Geschlecht war nicht weniger groß. Zarte Gefühle und aufkeimende Sexualität sind wesentliche Elemente in diesen Filmen, und Malmros begegnet ihnen – ganz im Unterschied zu seinen jugendlichen Figuren – gänzlich unverkrampft. Das hat nichts Schlüpfriges oder Altherrenhaftes, sondern ist immer getragen von großer Sorgfalt und offenkundiger Zuneigung zu seinen Protagonistinnen und Protagonisten – von den Elfjährigen und ihren vergleichsweise „kleinen“ Sorgen in Lars-Ole, 5c (1973), für den er seinen ersten „Bodil“ erhielt und durch den man auch international auf Malmros aufmerksam wurde, bis hin zum titelgebenden Herzschmerz der 17-Jährigen in Aching Hearts (Kærestesorger, 2009).

Nur einmal hat sich Nils Malmros von „seinem“ Terrain wegbewegt – mit Barbara (1997), der Verfilmung eines historischen Romans von Jørgen-Frantz Jacobsen (1900–1938), der auf den österreichischen Fußballfans bestens bekannten Färöer-Inseln spielt, allerdings im 18. Jahrhundert. Das aufwändig gedrehte Melodram, das seinerzeit ebenfalls bei der Berlinale gezeigt wurde, ist durchaus gelungen, aber den Eindruck, dass Malmros hier nicht in seinem Metier ist, wird man nicht ganz los. Er selbst dürfte es ähnlich gesehen haben, denn es blieb sein einziger Versuch in diese Richtung.

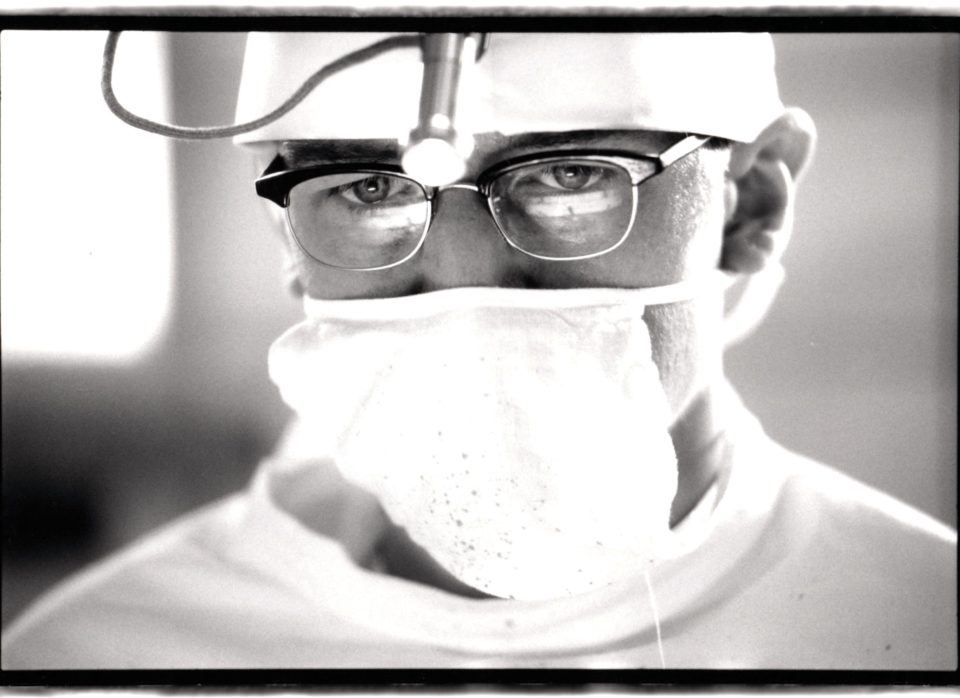

Wenige Jahre später schrieb und inszenierte er mit Facing the Truth (At kende sandheden, 2002) seinen wohl persönlichsten Film: Es geht um seinen kurz zuvor verstorbenen Vater Richard Malmros, der – siehe oben – ein angesehener Gehirnchirurg war, sich aber 1986 mit dem Vorwurf konfrontiert sah, er habe in den vierziger Jahren mit einem krebserregenden Kontrastmittel gearbeitet, obwohl es eine „bessere“, weniger schädliche Alternative gegeben habe. Malmros rollt die komplexe Geschichte auf und entwirft ein beeindruckendes, mühelos zwischen drei Zeitebenen (Richards Kindheit, seine Jahre als erfolgreicher, karrierebewusster Chirurg und Gegenwart) hin und her wechselndes Porträt eines Mannes und einer Gesellschaft. Der Regisseur selbst kommt dabei natürlich als Figur auch vor: Er will als loyaler Sohn seinem Vater helfen, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen, was dieser rundheraus ablehnt, weil er – nicht zu Unrecht – davon überzeugt ist, die Medien hätten ihn ohnehin bereits verurteilt und würden ihm in der Folge jedes Wort im Munde umdrehen. Letztlich wird er vor Gericht von den Vorwürfen entlastet, doch es bleibt ein bitterer Nachgeschmack.

Der Coup schlechthin an dem Film ist wohl, dass Nils Malmros alle Szenen, in denen es um chirurgische Eingriffe geht – und das sind nicht wenige – selbst gespielt hat. Der Filmemacher mit dem Skalpell: Besser kann man Malmros’ präzise Arbeit ohnehin nicht zusammenfassen. Und wem das nicht reicht: Auch Lars von Trier ist ein Fan von Nils Malmros. Womit wir wieder am Anfang wären.

Für Interessierte: Leider sind nur ganz wenige Filme von Nils Malmros im Internet zu erwerben. Besser sieht es auf der Streaming-Plattform Mubi (https://mubi.com) aus.

4. Bildrausch Filmfest Basel

Vom 28. Mai bis 1. Juni lädt Bildrausch – Filmfest Basel wieder zur Feier der Filmkunst und bildet mit seinen zwei Spielstellen im Stadtkino Basel (siehe auch S. 8) und im kult.kino atelier rund um den Theaterplatz einen cineastischen Nukleus. In seiner vierten Auflage präsentiert das junge Festival ein dichtes und engagiertes Filmprogramm mit Talks und Podien, Workshops und viel Raum für intensiven Austausch. Neben dem internationalen Wettbewerb versprechen facettenreiche Spezialprogramme und zahlreiche Gäste anregende Festivalerlebnisse. Im Wettbewerb 2014 finden sich u.a. die neuen Arbeiten von Nils Malmros, Alejandro Jodorowsky, Johannes Holzhausen, Aleksej German, Tsai Ming-Liang, Yannis Economides und Bas Devos. Neben dem Spezialprogramm für Malmros gibt es ein weiteres unter dem Titel „Wahrnehmungslabor 3D“. Darüber hinaus werden der Dokumentarfilmer Frederick Wiseman und der deutsche Filmemacher Edgar Reitz gewürdigt.