Seine audiovisuellen Experimente zwischen den frühen 20er und den späten 40er Jahren machten ihn zu einem der Pioniere des abstrakten Films und zum Wegbereiter von VJ-, Computer- und Musikclip-Kunst. Nun wird Oskar Fischinger mit der DVD „Ten Films“ endlich Reverenz erwiesen.

Sieht man sich heute die Filme des Oskar Fischinger (1900–1967) an, wird schnell klar, wie weit diese interaktiven Werke ihrer Zeit voraus waren. Ähnlich wie der Experimentalfilmer Viking Eggeling und der frühe Walter Ruttmann entwarf Fischinger ein „audiovisuelles Dispositiv“, in dem sich Bild und Ton gegenseitig bedingen und sich zu visueller Musik verdichten. Dafür ausschlaggebend mag gewesen sein, dass Fischinger als Orgelbauer und als ausgebildeter Ingenieur über handwerkliche Eigenschaften verfügte, die er für seine rhythmusbasierten Animationsfilme zu nutzen wusste. So reichen die Techniken in seinem gut 35 Arbeiten umfassenden Œuvre von geronnenem Wachs über Animation mit Kohlezeichnungen bis zur Stop-Motion. Sein so genannter Studien-Zyklus (1929–33) lief weltweit überaus erfolgreich, und bei Fritz Langs Frau im Mond (1929) war er für die Effekte verantwortlich. 1936 übersiedelte Fischinger in die USA, sollte aber keinen Anschluss mehr finden: Sein Beitrag für Disneys Fantasia (1940) blieb unerwähnt, Projekte mit Paramount, MGM und Orson Welles platzten vorzeitig. Vom Filmemachen frustriert, wandte er sich ab 1947 komplett der Malerei zu. Bis zuletzt ein vehementer Verfechter des „absoluten“ Films, beeinflussten seine ausgetüftelten Bilderwelten auch den Animations- und Werbefilm.

Farben …

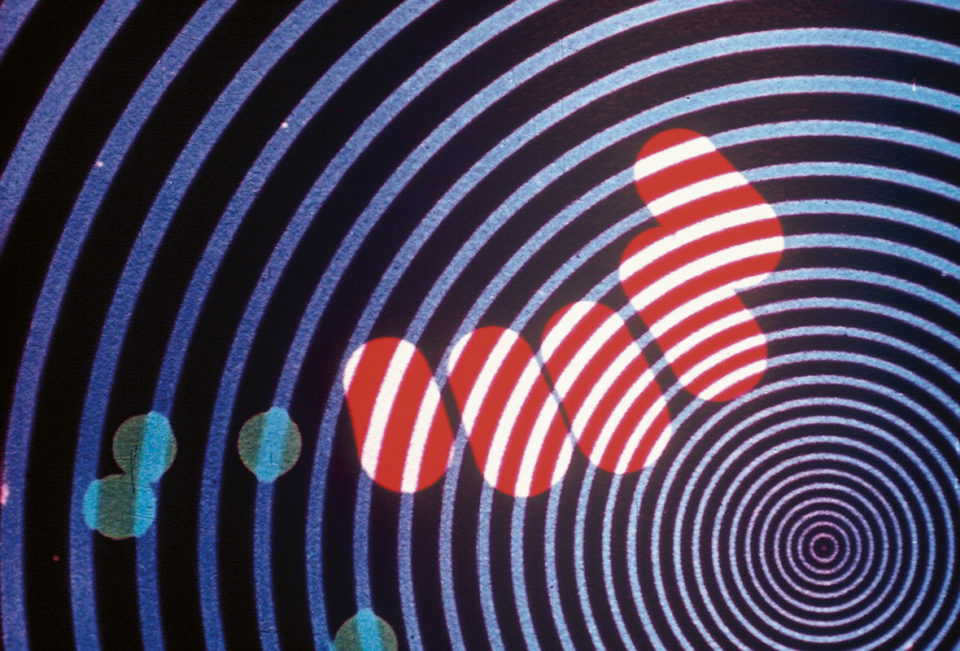

Auf der vom renommierten Cinema Ritrovato in Bologna ausgezeichneten DVD-Kompilation Ten Films finden sich einige Highlights aus Fischingers Schaffen: Spiralen (1926), die Studien 6 und 7 (1930/31) sowie die drei bahnbrechenden Werke Allegretto (1936), Radio Dynamics (1942) und Motion Painting No. 1 (1947). Dieser Film repräsentiert wahrscheinlich am besten das Dilemma Fischingers: Während sein damaliger Financier, das Guggenheimmuseum, den Film als nicht künstlerisch wertvoll genug einstufte, ihm Geldmittel strich und er daraufhin nie wieder einen Film realisieren konnte, gewann die Arbeit zwei Jahre später, 1949, den Grand Prix der Brüsseler International Experimental Film Competition. Die auf Glas gemalten Farbfiguren automatisieren sich gegenseitig und wuchern zu komplexen geometrischen Landschaftsbildern. Der Stummfilm Radio Dynamics dagegen ist ein Meisterwerk rhythmisierter Farb- und Zeicheninhalte, deren pulsierendes Gleißen im Takt der hektischen Lichter der Großstadt schlägt.

Fischingers erster Farbfilm Kreise (1933) beruhte auf einem Farbverfahren, mit dem ab 1932 viele Filme hergestellt wurden: das Gasparcolor. Benannt nach dem in Deutschland arbeitenden Ungarn Bela Gaspar, wurden dabei drei Farbemulsions-Beschichtungen aufgetragen und entsprechend ausgebleicht. Derartige Farbexperimente, am stringentesten exemplifiziert bei Allegretto, wurden in der Folge zu einem Markenzeichen Fischingers zu einer Zeit, als in Hollywood Technicolor erst zögerlich an die Tür klopfte. Der Erfolg ermöglichte ihm, eingehend an synthetischem Ton zu laborieren. Fraglich bleibt, ob er die Arbeiten des deutschen Trickfilmers Rudolf Pfenninger kannte, der sich zur selben Zeit an synthetischer Musik via Animation versuchte.

… und Körper

Medienhistorisch am interessantesten scheint die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Fischingers Animationen und digitalen Experimentalfilmen. Das Grundinventar bilden mathematische Figuren wie Kreise, Linien, Spiralen, Rechtecke und Rhomben, die sich in einer vom musikalischen Rhythmus bestimmten Dynamik gegenseitig umformen, auslöschen oder ergänzen. Während aber digitale Clips oft mit visuellen „Störgeräuschen“ hantieren, war Fischingers optische Musik in Richtung Revue ausgelegt, deren Bildinhalte eher an abstrahierte Einlagen à la Busby Burkeley gemahnen als an einen wie auch immer gearteten Konstruktivismus. Fischinger war sicher kein „Maschinist“, auch wenn sich seine Filme tadellos für Technomusik-Sets eignen. Das kommt nicht von den sich bewegenden, oft als Häuserschluchten fehlinterpretierten Balken, sondern von flackernden, psychedelisierenden Farbeffekten, die bei Fischinger von buddhistischen Mandalas herrühren. In der Clubkultur werden diese meditativen Momente nicht mehr durch bloßes Ansehen, sondern durch stundenlanges Tanzen bewirkt.

Diese Zielgerichtetheit auf das Körperliche findet sich praktisch in allen seiner Filme wieder, sogar in so unterschiedliche wie Wachs Experimente (1921) – einer seiner allerersten Arbeiten – und Spirituelle Konstruktionen (1927). Während ersterer als perfekte Trip-Bebilderung einer vorzeitlichen Flash-Animation durchgeht und Assoziationen zwischen Kosmos und weiblichem Geschlecht offen lässt, ist zweiterer eine grotesk-witzige Animationsstudie darüber, was passieren kann, wenn man zu tief ins Glas gesehen hat – und sich Körper im wahrsten Sinne des Wortes verflüssigen. Schließlich entwickelte Fischinger mit dem Komponisten Alexander Lászlo eine „Farblichtmusik“, bei der die ausgeklügelten Bild-Ton-Montagen mit Mehrfachprojektionen und mit im Raum verteilten Beschallungsanlagen die Kinos zu Clubräumen der damaligen Zeit aufrüsteten. Die Länge einzelner Filmsequenzen konnte so präzise auf die Musik abgestimmt werden, dass sie im Schallplatten-unterstützten „Live“-Einsatz auf Sekundenbruchteile genau synchronisierbar waren. Was heutzutage recht einfach mit entsprechender VJ-Software zu bewältigen ist, bedurfte damals eines schieren Geräteparks.

Auch die Extras auf der DVD können sich sehen lassen: Neben den drei frühen Filmen sind einige kubistische Ölbilder, frühe Tests und Filmentwürfe sowie Footage-Material aus dem Berliner Studio von 1931 zu sehen. Allerdings kommt die DVD ohne irgendein Booklet daher: Hatte denn wirklich niemand etwas über Oskar Fischinger zu schreiben gewusst? Abgesehen von diesem kleinen Manko bleibt Ten Films ein guter Start für das recht ambitionierte Label Center for Visual Music aus Los Angeles, das sich auf audiovisuelle Experimente vornehmlich US-amerikanischer Herkunft spezialisiert hat.