Mitreißende Musik-Bio-Doku, die mit konventionellen Methoden am offenen Herzen operiert

Den Mann wurde sie nicht wieder los. Ob sie nun ganze Stadien mit jubelndem Publikum füllte, Silber-, Gold- und Platinscheiben einsammelte, Grammys erhielt oder ihre Songs in den Charts ganz oben platzierte. Früher oder später kam in so ziemlich jedem Interview die scheinbar unvermeidliche Frage auf, die Frage nach Ike. Dann konnte sie zwar die Augen verdrehen, aufschnaufen, sich zurechtruckeln, aber es half ihr doch alles nichts, und sie musste dann da durch; einmal mehr ins Joch und sagen, dass sie ihn hinter sich gelassen habe – und bei der Gelegenheit zugleich die alten Wunden wieder aufreißen. Jahrelang war Tina Turner von ihrem Ehemann Ike gedemütigt, bedroht, geschlagen und vergewaltigt worden; bis sie ihn 1976 fluchtartig verließ, die Scheidung einreichte und seinen Missbrauch schließlich auch öffentlich machte. Für seine Gewalttätigkeit hat Ike Turner, der 2007 verstarb, seine Ex-Frau zeitlebens weder um Verzeihung gebeten noch darüber je auch nur ein Wort des Bedauerns öffentlich geäußert.

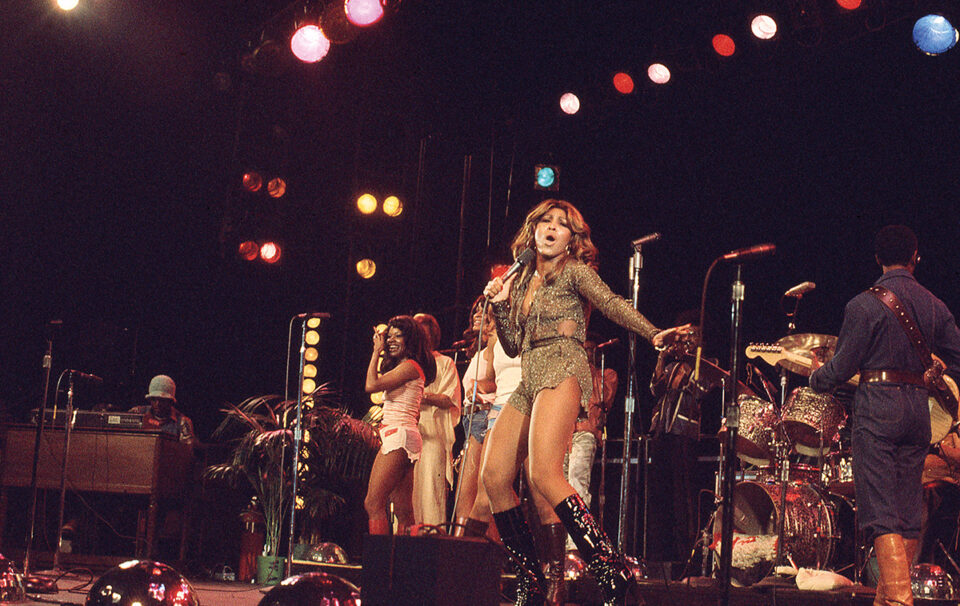

Vor diesem Hintergrund ist Tina zu sehen: Nicht nur als dokumentarischer Abriss des Lebens der Sängerin Tina Turner, einer der bedeutendsten Musik-Ikonen des 20. Jahrhunderts, sondern auch als Porträt einer Frau, die sich zur Wehr gesetzt hat, der es gelungen ist, sich aus einer brutalisierten Beziehung zu befreien, und die es darüber hinaus auch noch geschafft hat, ihre Kunst nicht bloß zu retten, sondern ihr tatsächlich zu neuer, noch reicherer Blüte zu verhelfen. Wie? „I worked my ass off!“

Eine Erfolgsstory also? Die Beteiligung Turners an der Dokumentation stellt sicher, dass das Unterfangen weder die Bodenhaftung verliert noch ins Hagiografische hinübergleitet, und erst recht nicht lässt sie es ins Sentimental-Heroische abrutschen. Dazu ist die schicke, achtzigjährige Lady zu tough, die da in ihrer Villa in der Schweiz in einem Sessel sitzt, aus ihrem Leben erzählt und mit ihren moderierenden Einschüben die Fülle des von Daniel Lindsay und T.J. Martin zusammengetragenen Materials strukturiert. Formal mag die im Großen und Ganzen der Chronologie der Ereignisse folgende Montage aus historischen wie aktuellen Aufnahmen sowie Aussagen von Zeitzeugen nicht allzu aufregend sein. Brisant aber ist, was darin immer wieder zum Vorschein kommt.

Der Schmerz eines versehrten Lebens, er hat sich früh schon eingenistet in den Augen dieser großen Künstlerin – und kein Glück konnte ihn jemals mehr daraus vertreiben.