Eine Würdigung von Autor und Regisseur Alex Garland, anlässlich seines aktuellen Films „Civil War“.

Am Ende steht das ikonische Foto: Der Kadaver des Potentaten, umringt von jenen, die ihn zur Strecke gebracht haben. Die nun stolz in die Kamera grinsen, den Daumen erhoben, wahlweise die Finger zum Victory-Zeichen gespreizt. Ein Arrangement, das einem entfernt aus Abu Ghuraib bekannt vorkommt. Und das im Grunde doch nicht mehr ausdrückt als den Triumph der Sieger: ein archaisches Hochgefühl, das sich am anderen Ende eines Tunnels, in dem es nur die Lebensgefahr gab, vermutlich automatisch einstellt; sozusagen Urinstinkt. In einem solchen Moment ist es dann auch egal, dass sowohl der Tote als auch die Überlebenden in offizieller Funktion anwesend sind: (Ex-)Staatoberhaupt der eine, ausführende Organe des Militärs die anderen. Und obwohl – schließlich handelt es sich um einen historischen Moment – Ernst und Würde geboten wären, lässt man sich gehen und macht Firlefanz, schlicht aus der Erleichterung heraus, überlebt zu haben. Tatsächlich trägt dies zur verheerenden Wirkung des Bildes sogar noch bei. Denn eigentlich sollte die offizielle Funktion jener, die darauf zu sehen sind, und der historische Augenblick, in dem es entsteht, aus diesem Foto eines machen, das aus der Masse der grausamen Momentaufnahmen herausragt, die während einer kriegerischen Auseinandersetzung entstehen. Es bezeugt aber lediglich, dass der Krieg aus allen Beteiligten die Moral austreibt.

Und wozu nun diese ganze lange Vorrede? In seinem aktuellen, nach eigenem Drehbuch entstandenen Spielfilm Civil War folgt Alex Garland einigen Kriegsjournalistinnen und -journalisten durch ein Bürgerkriegsgebiet und schaut ihnen bei der Arbeit zu. Er folgt den Verwüstungs-Schwüngen des Sensenmannes über das Land und zeichnet auf, wie Zivilisiertheit und Humanität chancenlos den Bach hinuntergehen.

ECHTZEIT ODER ENDZEIT?

Eins zu dreißig sei das Verhältnis von brauchbar zu unbrauchbar, von aussagekräftig zu nichtssagend, sagt Lee unterwegs einmal zu Jessie, als die mit der Qualität ihrer Aufnahmen hadert. Das heißt auch: dreißig Mal Leid und Schmerz, Sterben und Zerstörung gesehen und fotografiert für ein Bild, das bezahlt und gedruckt wird und die Menschen beim Verzehr ihres Frühstückseis vielleicht für eine Zehntelsekunde zögern lässt.

Unterwegs sind Lee und Jessie sowie Joel und Sammy im Bürgerkriegsgebiet, um den Präsidenten zu interviewen. Obwohl der für sein angespanntes Verhältnis zur (Lügen-)Presse bekannt ist und der Finger am Abzug allgemein locker sitzt. Aber in diesem Job geht ohne Risikobereitschaft gar nichts, also hinein ins schwere Vehikel mit der Aufschrift „Press“ und die Hoffnung stirbt zuletzt.

Lee und Joel sind ein blind aufeinander eingespieltes Team – dabei ist Lee (Kirsten Dunst) auf eine Weise abgebrüht, die ins Ausgebranntsein umzuschlagen droht, während Joel (Wagner Moura) immer einen Joint in der Hand hat oder ein Glas, oder beides. Sammy (Stephen McKinley Henderson) ist ein alter verdienter Printjournalist, der schon alles gesehen hat und der zwar nicht mehr richtig laufen kann, aber auch nicht aufhören. Und Jessie (Cailee Spaeny) ist das Nachwuchstalent, die Junge, die … ja, was sucht sie? Den Kick? Das Adrenalin? Das Abenteuer? Hat sie einen Todeswunsch? Oder sollte es tatsächlich das Ethos der vierten Gewalt sein, das sie antreibt? Aufklärung, Dokumentation, Information – als Möglichkeiten, sich dem endgültigen Absturz in die Barbarei entgegenzustemmen.

Irgendwann freilich gibt sie den Satz zum Besten, dass sie noch nie so viel Angst und sich noch nie so lebendig gefühlt hat(te). „Au!“, kreischt es auf, während das Klischee schrill quietscht und seine unzweifelhafte Wahrheit behauptet; denn wo ist man schon so lebendig wie im Angesicht des Todes?

Civil War ist ein Film, der sein Publikum in jeder Beziehung angreift, anstatt es brav zu unterhalten. Der von Unterhaltung sogar recht wenig zu halten scheint, umso mehr dafür von (Ver-)Störung. Der Bürgerkrieg nämlich, der dieser aus naher Zukunftsperspektive geübten, bitteren Gegenwartskritik den Titel gibt, tobt in den USA. Und der erste Schock ist der, dass das – die Bilder des Sturms aufs Kapitol im Kopf, die Wahl im November vor Augen und jede x-beliebige Aussage von Donald Trump aus den letzten paar Wochen im Ohr – gar nicht mal so schwer vorstellbar ist. Um die politischen Gründe für die Schlachterei wird im Weiteren nicht viel Gewese gemacht, vielmehr aber um den Preis, der dafür zu zahlen und in allen Medien unablässig für alle ersichtlich ist – dann frieren die Bilder auf der Leinwand in fotografischer Einzelbildschaltung ein und man schaut im Kino in die Zeitung von Heute beziehungsweise in das Informationsmedium Ihrer Wahl. Wenn sie sich dann wieder in Bewegung setzen, die Bilder, zeigen sie die Praxis eines Berufsstandes, der die Verantwortung für die Dokumentation der Verbrechen des Krieges übernommen hat. Schwer lastet diese auf den Schultern und Kirsten Dunst als Lee versteht es meisterlich, ganz unauffällig, still und leise unter ihr zusammenzubrechen. Während Cailee Spaenys Jessie, immer an ihrer Seite, bis zuletzt die ganze Dimension ihres Berufsfeldes zu dämmern beginnt. Die beiden Frauenfiguren sind wie kommunizierende Röhren – und sie sind Wiedergängerinnen von Captain Willard. Denn nicht nur in der Auswahl der Musikstücke, die immer mal wieder in den Handlungsverlauf hineingrätschen, dass man förmlich aus dem Sessel kippt, erinnert Civil War an Francis Ford Coppolas Ode an den kriegerischen Wahn Apocalypse Now (1979) – und vertut sich dabei nicht in der Liga.

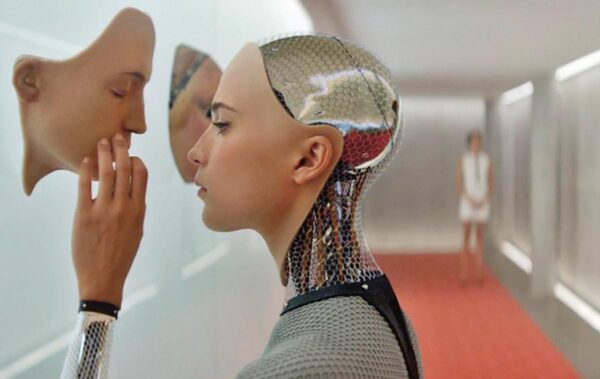

Wie die Faust in die Kompottschüssel passt Civil War ins Jetzt. Nahtlos passt er außerdem ins Portfolio des unheimlich schöpferischen und unheimlich erfolgreichen New Yorker Studios A24, das mit seinen risikofreudigen Produktionen seit 2012 die Independent-Szene aufmischt. A24 hat nicht nur Filme wie Moonlight (Barry Jenkins, 2016), Hereditary (Ari Aster, 2018), The Lighthouse (Robert Eggers, 2019) und The Green Knight (David Lowery, 2021) aus der Taufe gehoben, sondern auch Garlands Regiedebüt Ex Machina (2015) und seinen letzten Film Men (2022) produziert. Dazwischen adaptierte Garland Annihilation (2018) und verantwortete die Mini-Serie Devs (2020). Allesamt Stoffe, die zwischen Science-Fiction und Horror Gespinste entwerfen, in denen philosophisch eher tief gegründelt wird. Die zudem mit Gemach zu Werke gehen und dabei nicht viel Lärm machen. Die es also nicht unbedingt nahelegen, dass als nächstes Werk ein mit beträchtlichem Aufwand in Szene gesetzter Kriegsfilm folgt. Angeblich hat A24 mit 75 Millionen Dollar Produktionskosten seinen bislang teuersten Film hergestellt; was übrigens auch für Garland gilt.

(KEIN) PLÖTZLICHES AUFTRETEN

Alexander Medawar Garland wurde 1970 in eine Londoner Mittelklassefamilie geboren und studierte Kunstgeschichte. Im Filmbusiness machte er erstmals als Autor des Bestseller-Romans „The Beach“ von sich reden, der 2000 die Vorlage für den gleichnamigen Film von Danny Boyle lieferte. Der war zwar ein Flop, bedeutsam aber immerhin insofern, als darin ein vom Titanic-Herzensbrecher-Image nach wie vor verstörter Leonardo DiCaprio sich darum bemühte, wieder einen Fuß auf den Boden ernsthafter Schauspielerei zu bekommen (womit ausdrücklich nichts gegen DiCaprios Jack Dawson respektive Titanic gesagt sein soll!). Danach schrieb Garland das Drehbuch zu 28 Days Later, mit dem neuerlich Boyle 2002 dem in selbstreflexiven Witzeleien ver(bl)ödenden Horror-Genre einen kräftigen Tritt in den Hintern versetzte. Fünf Jahre später wird Garland für Doyle auch das Drehbuch zur Apocalypse-in-Space Sunshine verfassen; in dem übrigens Cillian Murphy als diensthabender Physiker noch lange vor Christopher Nolans Oppenheimer (2023) die Gelegenheit erhält, zum „Erschütterer der Welten“ zu werden. Weitere sieben Jahre vergehen, in denen unter anderem die Drehbücher zu – nach dem Roman von Kazuo Ishiguro – Never Let Me Go (Mark Romanek, 2010) und – nach dem gleichnamigen Comic – Dredd (Pete Travis, 2012) entstehen; Letzteren hat Garland auch mitproduziert, mitmontiert und – ohne dafür einen Credit zu erhalten – mitinszeniert. 2015 legt er endlich mit Ex Machina sein „offizielles“ Debüt vor; es bringt ihm prompt eine Oscarnominierung für das Beste Originaldrehbuch ein.

Ex Machina fühlt sich an, als wäre man auf LSD in einem Spiegelkabinett unterwegs: Ein talentierter Programmierer wird von einem Tech-Wizard in dessen spektakuläre Naturstein-Wildnis-Villa eingeladen, um die dort in einem verführerischen Frauenkörper residierende Künstliche Intelligenz Ava dem Turing Test zu unterziehen. Mit jeder neuen Szene werden die Karten neu gemischt, ändern sich die Machtverhältnisse, hat eine andere Figur die manipulative Oberhand. Wie später in Devs entwickelt Garland die ihn umtreibenden Fragen nach Individualität und Verantwortung auf dem Feld der Wissenschaft, also dort, wo zwischen der Idee des freien Willens auf der einen Seite und dem Konzept des Determinismus auf der anderen keine Brücke geschlagen werden kann. Es gibt kein „sowohl als auch“, es gibt nur ein „entweder oder“. Und doch beharrt Garland auf der Ambivalenz; wenn es schon keine Handlungsfreiheit gibt, dann gibt es „wenigstens“ die Sehnsucht danach, den quasigöttlichen Funken der Transzendenz. Den gibt es sogar noch auf den Schlachtfeldern in Civil War; in jenen ruhigeren Momenten, in denen die Figuren zu sich kommen und sich umsehen und sich fragen, was das ist, was sie sehen. Und wie es/das mit einer Vorstellung von Moral vereinbar ist, die es vor diesem Krieg gab – den diese Vorstellung aber möglicherweise ohnehin nicht überleben wird. So in etwa die Fragen, die sich stellen.

EIN MANN FÜR’S KOMPLIZIERTE

Ohnehin ist Garland keiner, der einfache Lösungen für komplizierte Gemengelagen sucht. Eher im Gegenteil. Im Zweifelsfall verzichtet er gleich ganz auf die Antwort und verlegt sich stattdessen darauf, den Komplikationsreichtum der Frage vollumfänglich aufzufächern. Men ist hierfür ein ausgezeichnetes Beispiel; darin legt Garland sich mit nicht weniger als der Geschlechterspannung an: Eine junge Frau will sich von einem tragischen Ereignis erholen und hat sich zu diesem Behuf ein hübsches Cottage auf dem Land gemietet. Spaziergänge an der frischen Luft und in der paradiesischen englischen Landschaft würden, so der Plan, dabei helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Aber was passiert? Ein nackter Irrer strolcht in ihrem Garten herum; der Pfarrer, dem sie ihr Herz ausschüttet, beschuldigt sie, das Unglück überhaupt erst verursacht zu haben; ein Junge, der viel zu erwachsen aussieht, nennt sie eine Bitch. Und sehen diese Männer sich nicht überhaupt alle verteufelt (!) ähnlich? Und wäre das nicht ohnehin folgerichtig, sind doch alle Männer gleich und wollen bekanntlich nur das Eine.

Keineswegs zufällig auch zeigt der Taufstein in der Dorfkirche auf der einen Seite den strahlenartig blattumkränzten Kopf eines Green Man und auf der anderen Seite eine Sheela-na-Gig, die der Welt ihre Vulva zeigt; dabei handelt es sich um zwei altehrwürdige Fruchtbarkeitssymbole aus heidnischen Zeiten, die vom Christentum assimiliert wurden. Garland, der auch hier ein eigenes Drehbuch verfilmt, rührt in Men eine so faszinierende wie gewagte Verflechtung aus Zeugung und Todestrieb und Gebärneid an, in der der Mann mal der Teufel, mal das Opfer, mal der Schöpfer ist und die Frau mal die große Göttin und Urmutter und mal das Geschöpf des Mannes respektive des Demiurgen. Dass aus diesem Hexenkessel am Ende kein Trank mit nur einer spezifischen Wirksamkeit destilliert wird, ist denn auch kein Versäumnis, sondern ein Angebot. Das einem beispielsweise in Erinnerung ruft, wie urururalt die narrativen Muster des Horrorgenres sind. So pulverisiert der Showdown die klischeehafte Trope des Slashers und des Final Girls und dringt stattdessen in abstrakt-symbolische Gefilde vor. In welchen sich im Kampf dieses einen Mannes, der viele ist, mit dieser einen Frau, die ganz sie ist, der Geschlechterkampf nicht nur verdichtet, sondern seine gesamte Jahrhunderte alte Geschichte in all ihren Ausprägungen unterschiedlicher kultureller Praxis mit sich trägt. Denn das Verhältnis zwischen Adam, Eva, der Schlange und Gott – d. h. Mann, Frau, sinnliches Chaos und höhere Ordnung, sprich: alles – ist ambivalent, war es und wird es bleiben. Also erübrigt sich die Frage nach der Moral. Was bleibt, ist die Hoffnung auf Empathie.